CCTV 기반 계측정보를 이용한 상시계측시스템 개발에 관한 연구

초록

상시계측시스템은 급경사지 붕괴 우려가 높은 대상 지역에 도입되어 계측 관리가 이루어지고 있다. 최근 정부는 상시계측관리 적용 대상을 붕괴위험 지역에서 전체 급경사지로 확대하여 모든 급경사지에서의 위험징후를 감지하기 위한 계획을 발표함에 따라 상시계측시스템의 연구의 중요성 및 개발의 당위성은 날로 증가할 것으로 전망된다. 이 연구에서는 기존 상시계측시스템이 가지는 문제점이 개선된 CCTV 기반 급경사지 모니터링 시스템을 개발하고 급경사지 붕괴위험지구 대상지역에 모니터링 시스템을 구축하여 실시간 모니터링이 가능하도록 하였다. 현장 성능 평가를 위해 인위적 변위를 도입한 시험계측을 실시한 결과 상시계측관리에 있어서 기존 CCTV 활용성의 한계를 극복하고 재해예방적 측면에서 효과적으로 활용할 수 있음을 확인하였다.

Abstract

Real-time ring systems have been deployed in areas at high risk of steep slope collapse for the purpose of data acquisition and hazard management. Recently, the government announced plans to extend the application of these real-time monitoring systems from landslide-prone areas to all steep slopes, aiming to detect early warning signs of potential landslides across a wider range of sites. As a result, the importance of research on real-time monitoring systems and the necessity of their development is expected to grow significantly. This study developed a CCTV-based steep slope monitoring system that addresses the shortcomings of conventional real-time monitoring systems. The system was implemented in designated high-risk steep slope areas, enabling real-time monitoring. Performance evaluation was conducted through test measurements involving the introduction of artificial displacement. The results demonstrated that the developed system effectively overcomes the limitations of traditional CCTV-based monitoring in continuous monitoring management and can be utilized efficiently as a disaster prevention measure.

Keywords:

real-time monitoring system, displacement, steep slopes, CCTV키워드:

상시계측시스템, 변위, 급경사지1. 서 론

최근 국외 뿐만 아니라 국내에서도 기후 변화로 인한 자연재해의 빈도와 강도가 증가함에 따라 재난으로부터의 안전성이 중요한 사회적 이슈로 대두되고 있다. 급경사지와 같은 재해위험지역은 태풍, 집중호우 등의 기상 변화에 매우 민감하게 반응하며 이는 인명 피해와 재산 손실을 초래할 수 있는 심각한 재해로 이어질 가능성이 있다. 이에 대한 피해 예방을 목적으로 이미 2008년에 급경사지 재해예방에 관한 법률(이하 급경사지법)을 마련하였으며 상시계측관리에 대한 관련 규정을 통해 현재까지 지속적인 관리가 이루어지고 있다(Cheon et al., 2013). 관련 일례로 정부는 2024년 급경사지법 일부개정을 통해 상시계측관리시스템의 운영 대상을 붕괴위험지역에서 전체 급경사지로 확대하여 국내 모든 급경사지에서의 위험징후를 감지하고 즉시 경보 발령을 통해 안전사고에 대비할 수 있도록 하였다. 특히 급경사지 관련 법을 통해 지정된 관리기관(지자체, 국립공원공단, 농어촌공사 등)에서는 매년 급경사지 재해위험도 평가기준에 의한 재해위험도 평가를 실시하고 등급별 관리기준에 따라 재해위험성이 매우 높은 것으로 판단되는 급경사지는 붕괴위험지구로 지정하고 중장기적인 정비계획에 따른 상시계측시스템의 도입이 이루어지고 있다. 이처럼 상시계측시스템은 사회현상과 피해 등을 고려하면 연구의 중요성과 개발의 당위성은 날로 증가할 것으로 전망된다(Choi, S.J. et al., 2019; Choi, J.R. et al., 2024).

국내의 기존 급경사지 모니터링 관련 연구 사례를 보면 토양수분 센서를 활용한 급경사지 거동 특성을 실시간으로 획득한 연구결과를 발표한 바 있으며(Kim et al., 2016), 지상 라이다 자료를 이용한 자연사면의 변위 모니터링을 통해 시간에 따른 3차원 변위를 정확하게 나타낼 수 있는 연구결과를 발표한 바 있고(Park et al., 2010), GNSS를 활용한 변위 모니터링을 통해 변위 위치정보의 절대값을 실시간으로 제공할 수 있음을 나타낸 바 있다(Lee et al., 2014). 그러나 기존 연구는 모두 단일 센서와 단일 데이터에 기반하고 있어, 센서에 문제가 생길 경우 데이터 해석 오류를 일으켜 잘못된 정보를 제공할 수 있다. 한편, 상시계측시스템은 급경사지 붕괴위험지역을 대상으로 계측기기와 CCTV를 활용하여 센서에서 발생되는 변위량, 강수량 등과 같은 측정치와 CCTV를 통한 활동 양상을 보완적으로 비교하여 사용되고 있으나, 영상만을 통해 정확한 규모나 유실량 등을 파악하는 것에는 한계가 있는 상황이다(Bae et al., 2012; Lee and Chang, 2018). 다양한 계측 센서를 채택하여 상시계측시스템을 운영할 경우 계측기기별 데이터 규격 차이와 호환성 문제 등으로 인한 시스템의 구조적 복잡성 및 유지관리의 어려움을 야기시킬 수 있으며, CCTV 활용의 경우 주로 이상 징후 발생 시 진위파악 및 현장 상황을 확인하는 용도로만 활용됨에 따라 재해예방적인 측면에서는 그 역할을 충분히 하지 못하고 있는 실정이다(Kim et al., 2017).

앞서 언급한 바와 같이, 상시계측시스템의 보급이 확대되는 이 시점에 국민의 생명과 재산피해를 최소화하기 위해서는 CCTV의 영상을 모니터링하는 수준이 아닌 자동으로 위험 상황을 인식하고 이에 따른 대응 체계를 따라 전파할 수 있는 효과적인 상시계측시스템이 절실히 요구되며, 이와 같은 문제점을 해결하기 위하여 어떻게 개선하고 활용할 것인가에 대한 연구가 필요하다(Kim et al., 2017).

따라서 본 연구에서는 상기에서 서술한 상시계측시스템의 문제점을 극복하기 위해서 입·출력방식 및 측정유형이 각기 다른 계측 센서들의 호환성 및 확장성을 고려한 계측 장치를 개발하였으며, 기존 상시계측관리에 있어서 CCTV 활용성의 한계를 극복하고 급경사지 붕괴 징후 및 장기적인 변위 양상을 모니터링 할 수 있는 웹 기반 모니터링 소프트웨어를 개발하였다. 또한 이 연구에서는 급경사지 붕괴위험 관리대상지역에서 개발된 상시계측시스템의 현장 성능 평가를 수행하였다. 평가 방법은 행정안전부에서 제시한 계측기 종류별 주민대피 권고기준을 참고하여 인위적인 변위를 도입한 시험계측을 실시하고 그 결과를 분석하였다.

2. 상시계측시스템 개발

2.1. 하드웨어(Hardware)

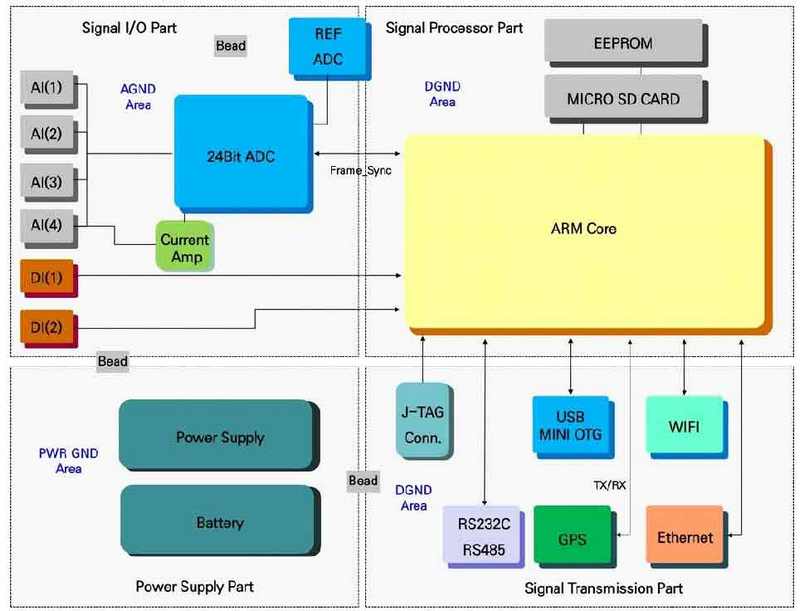

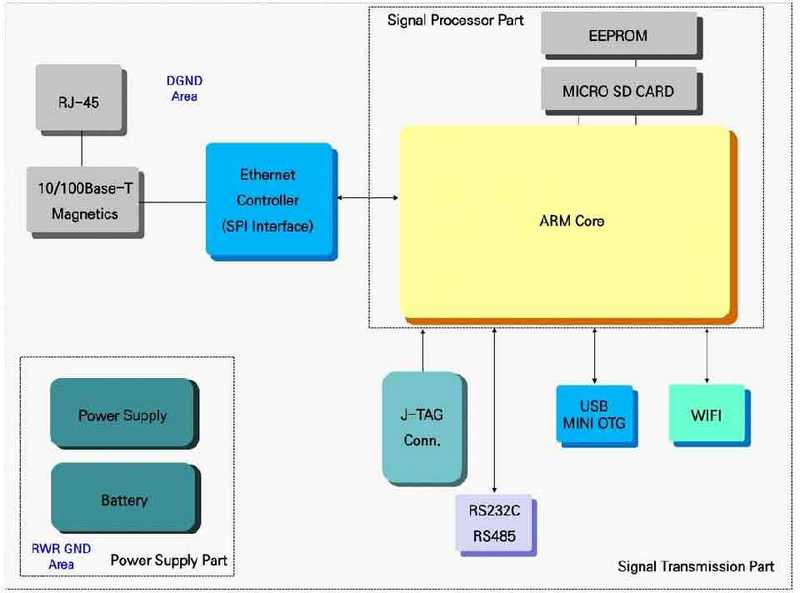

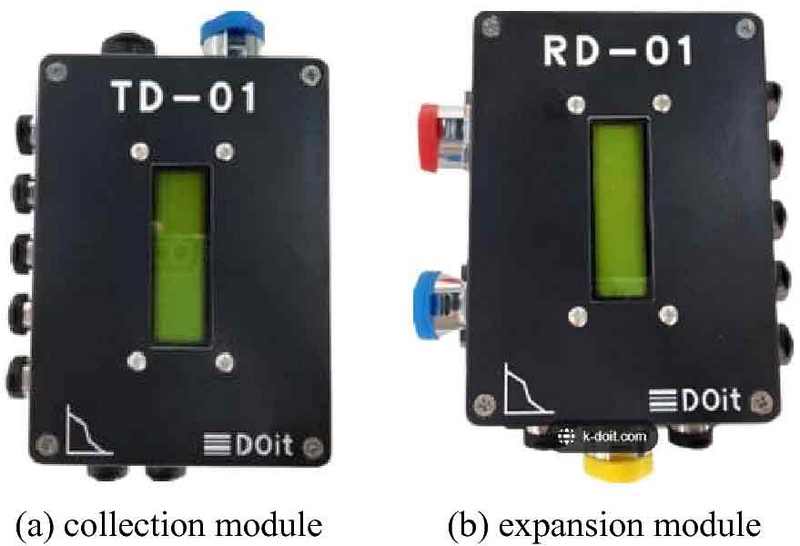

급경사지 상시계측을 목적으로 하는 측정 장치의 경우 급경사지 대상 사면의 종류와 토질 및 암반의 공학적 특성에 따라 분류된 계측 센서를 선정하여야 하며, 급경사지 관련 법에서 규정하고 있는 계측 성능을 만족해야 한다. 따라서 본 연구에서는 급경사지 상시계측관리에 적용되는 계측 센서의 성능을 끌어낼 수 있도록 24비트 고분해능을 가지는 델타 시그마(delta-sigma) 변환 방식의 ADC(analog-digital converter)를 적용하였으며, 상시계측의 용이성을 위해 고속 연산 및 신호처리에 특화된 RISC(reduced instruction set computer) 아키텍처 기반의 32비트 ARM(advanced rise machines) 프로세서를 적용한 상시 계측 장치를 개발하였다. 개발된 상시계측장치는 수집 모듈과 확장 모듈로 구분된다. 그림 1은 상시 계측을 위한 수집 모듈의 기본 개념도로서 크게 전원부, 신호 입출력부, 신호 처리부 및 신호 전송부 구성된다. 신호처리의 흐름을 살펴보면 계측 센서로부터 전달받은 신호를 입력받아 신호변환을 통해 신호처리 및 저장되며 다양한 신호 전송방식에 따라 데이터 전송이 이루어지게 된다. 그림 2는 확장 모듈의 기본 개념도로서 크게 전원부, 신호 처리부, 신호 전송부로 구분되며 수집 모듈과의 데이터 통신을 통해 데이터를 수신하고 이를 저장하고 전송하게 된다.

급경사지 상시계측에 활용되는 계측 장치는 계측 센서의 출력방식, 측정유형 및 전송방식 등에 따라 결정될 수 있는데, 최근 사용되는 대부분의 계측 장치의 경우 아날로그와 디지털 출력방식은 모두 지원하지만, 측정유형에 있어서는 전류 혹은 전압 중 단일 측정유형만을 지원한다. 또한 전송방식에 있어서도 RS-232, RS-485 및 이더넷 통신 등 다양한 데이터 전송방식을 지원하는 것이 아닌 특정한 전송방식만을 지원하기 때문에 시스템 설계에 있어서 계측 장치에 대한 선택의 폭이 좁으며 나아가 향후 시스템 확장을 고려해야 할 경우 서로 다른 통신 인터페이스로 인해 호환성 및 확장성에 한계를 가진다.

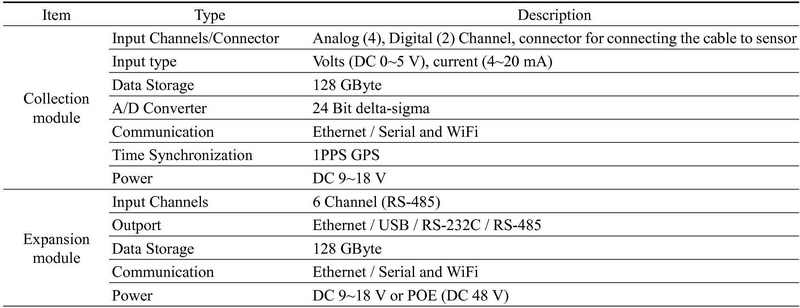

따라서 본 연구에서 개발된 수집 모듈은 다양한 계측 센서의 출력방식을 고려하여 아날로그와 디지털 입력을 모두 지원할 수 있도록 입력단을 구성하였으며, 측정유형에 따른 전압, 전류 측정이 모두 가능하도록 구현하여 기존 단일 측정유형만을 지원하는 기존 계측 장치의 한계를 극복하였다. 개발된 확장 모듈은 현장의 설치환경으로 인해 무선통신으로 데이터 전송이 불가능할 경우 유선통신으로 연동될 수 있도록 하였으며, 확장성을 고려하여 6개의 다채널 입력단을 가질 수 있도록 개발하였다. 특히 계측 데이터 전송에 있어서 RS-232, RS-485 및 이더넷 통신 등 다양한 통신 인터페이스를 지원하여 기존 계측 장치가 가지는 호환성 및 확장성의 한계를 극복하였다. 그림 3에 개발된 상시계측장치를 나타내었으며, 이에 대한 기술 사양은 표 1과 같다.

2.2. 소프트웨어(Software)

이 연구에서는 급경사지 현장에서 운영되는 계측자료의 실시간 모니터링 및 경사면의 변위 양상과 붕괴 징후 관찰을 목적으로 하는 웹 기반 모니터링 소프트웨어를 개발하였다.

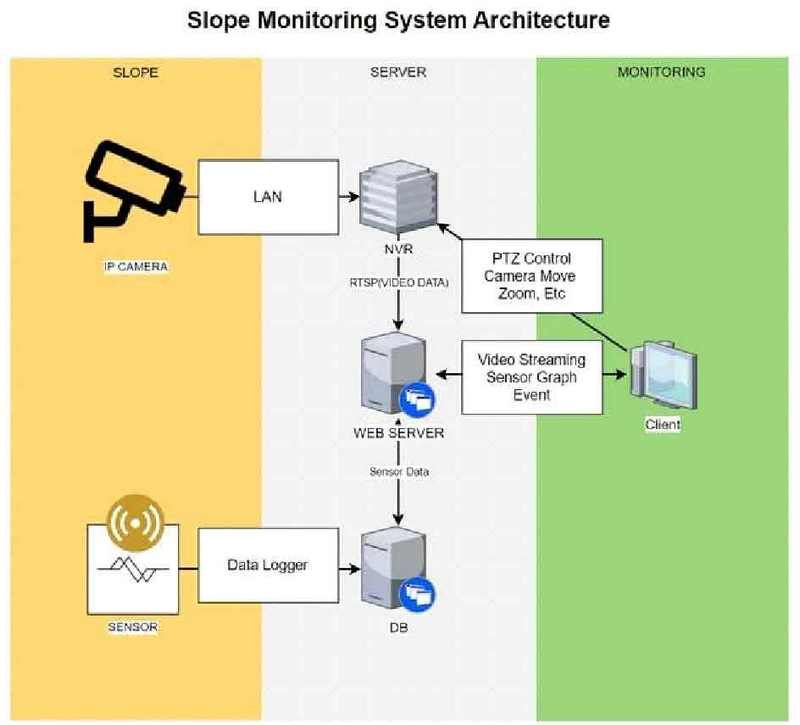

그림 4는 상시계측시스템 운영을 위한 실시간 모니터링 구성 개념도를 나타낸 것이다. 계측 대상 원격지에 설치되는 계측기기로부터 수집되는 계측자료는 데이터베이스(database)에 저장된다. CCTV의 경우 NVR (network video recorder)과 스트리밍이(steaming) 가능한 프로토콜 방식인 RTSP (real time streaming protocol)을 이용하여 웹 서버로 영상정보를 전달한다. 이때 해당 영상은 스트리밍 변환을 통해 실시간 생성되고 데이터베이스에 저장된 이벤트 데이터를 취득하여 이를 영상정보에 표출하게 되는 것이다. 클라이언트에서는 CCTV의 활용성을 극대화하기 위하여 플러그인(plug-in) 기술 구현을 통해 CCTV의 회전(pan), 기울기(tilt), 확대(zoom) 기능 제어가 가능하도록 구현하였다.

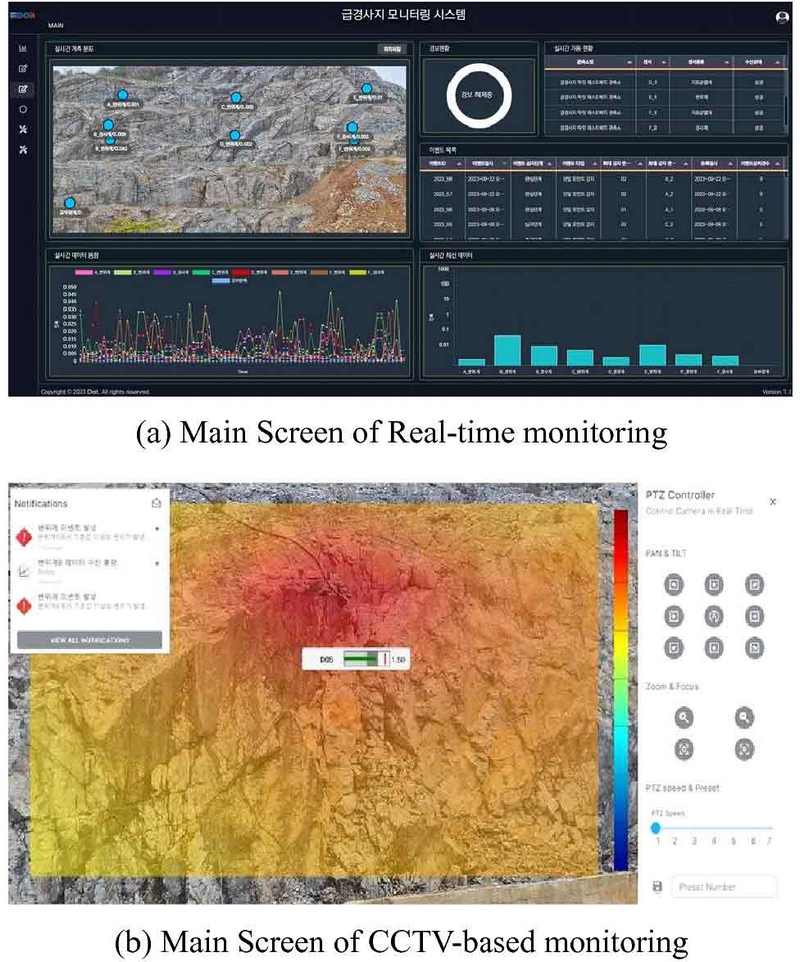

본 연구에서 개발된 소프트웨어는 계측영역 내에 설치된 변위, 경사 및 강우량 등 관측인자별 계측자료와 실시간 CCTV 영상자료를 기반으로 맵핑(mapping) 기술을 구현하고 CCTV의 활용성을 극대화하고자 CCTV의 회전, 기울기, 확대 기능 제어를 통한 이벤트 발생에 따른 위치 추적 기술을 구현하였다. 그림 5a는 개발된 상시계측시스템의 실시간 계측 모니터링 화면을 나타내며, 그림 5b는 실시간 모니터링 화면에서 기능 버튼을 선택하여 나타나는 CCTV 기반 영상 모니터링 화면을 나타낸다.

평균이동(mean shift) 알고리듬은 샘플점들의 분포에서 주요한 모드를 찾기 위해 확률밀도 분포에서 지역값(local extrema)을 찾아내는 non-parametric 기법의 통계적 방법으로 컬러 영상을 분할하는데 효율적으로 활용되는데 최근 컴퓨터 비전 및 패턴인식 분야에서 다양하게 쓰이고 있다(Park et al., 2009). 따라서 이 연구에서는 이벤트 추적 자동 감지를 위해 영상데이터 집합의 밀도분포를 기반으로 관심영역 객체를 고속으로 추적하는 평균이동 알고리듬을 적용하였다.

d차원의 Rd공간에서 n개의 {xi}i=1⋯n 이 주어졌을 때 다변수 커널 밀도 추정(kernel density estimator)은 식 (1)과 같다.

| (1) |

여기서 K(x)는 커널이고 h는 커널 창(window)의 반지름이다. 밀도 f(x)의 국부 최대가 모드는 기울기 함수(gradient function) 0이 되는 위치 즉, ∇f(x)=0인 위치에 존재한다. 이것은 식 (2)와 같이 표기한다.

| (2) |

여기서 k(x)는 커널 K(x)의 프로파일(profile)이다. 만일 g(x)가 커널 G(x)의 프로파일이면 G는 커널 K의 그림자(shadow)라고 한다.

밀도의 모드를 찾는 것은 밀도를 추정하여 평균이동의 수렴점을 찾는 것으로 다음 식과 같이 수행된다. 즉, 커널 G를 사용해서 x와 샘플 평균 사이의 차가 0으로 수렴하는 점을 찾는 것으로 이것은 식 (3)과 같다.

| (3) |

평균이동 mh,G(x)는 정규화된 밀도의 기울기에 비례하며, 평균이동 벡터의 방향은 항상 밀도 함수가 가장 급격하게 증가하는 방향으로 변한다.

이 연구에서는 커널 G로 샘플 평균의 연속적인 위치를 {yj}j = 1,2, ⋯,로 표현하여 식 (3)을 식 (4)와 같이 나타낼 수 있다.

| (4) |

여기서 yj+1은 커널 G로 계산된 yj에서 가중치 평균이고 y1은 커널의 초기 위치의 중심이다. 이를 이용한 평균 이동은 다음과 과정을 반복적으로 수행하여 클러스터의 중심을 찾는다.

- (1) 평균이동 벡터 mh,G(x)의 계산

- (2) xt+1 = xt+mh(xt)에 따라 커널 창의 이동

- (3) 현재 중심점의 위치 yj 갱신

본 연구에서는 현장에서 수집한 영상의 컬러 정보를 기반으로 주변의 값들과 평균을 계산하여 중심 모드를 찾아 밀도 함수가 높은 부분을 추적하는 일련의 과정을 통해 최종 결과를 도출하는데 다음과 같은 순서로 계측 이벤트의 위치를 추적한다.

- ① 계측이벤트 발생에 따른 밀도분포가 포함된 범위을 관심영역으로 선정한다.

- ② 선택된 범위 안에 들어있는 특징점들의 밀도분포가 가장 큰 곳을 찾는다.

- ③ 밀도가 가장 큰 곳을 중심으로 재설정 한다.

- ④ 재설정된 중심을 기준으로 임의의 범위를 다시 잡는다.

- ⑤ ①~④을 고속 반복하는데 이렇게 반복하면 가장 밀도가 많은 부분으로 추적한다.

3. 현장 성능 평가 및 검증

3.1. 실증실험장 개요

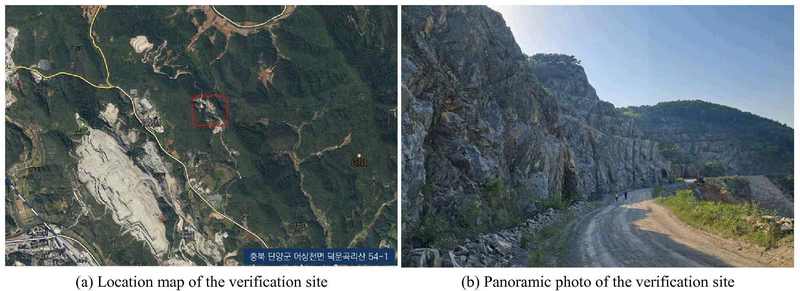

이 연구의 조사지역은 충북 단양군 어상천면 덕문곡리 일대에 위치한 급경사지 붕괴위험지구 관리대상지역으로 조사지역의 위치는 그림 6a와 같다. 그림 6b에서 보는 바와 같이 대상 경사면의 경우 높이 20 m, 폭 10 m의 소단(berm)으로 구성되어 있으며, 전체 경사면은 대략 높이 60 m, 경사각 60°, 길이는 200 m 정도의 대규모 수평 사면으로 형성되어 있다. 특히 대부분 암사면으로 구분될 수 있는데 그 형태나 절단면의 경우 매우 불규칙하고 절리 및 파쇄가 많이 이루어져 있다. 이와 같은 특징으로 살펴볼 때 암질 특성상 사면 구배를 완화하여도 붕괴 가능성이 클 것으로 판단된다.

3.2. 실증실험을 위한 상시계측시스템 구축

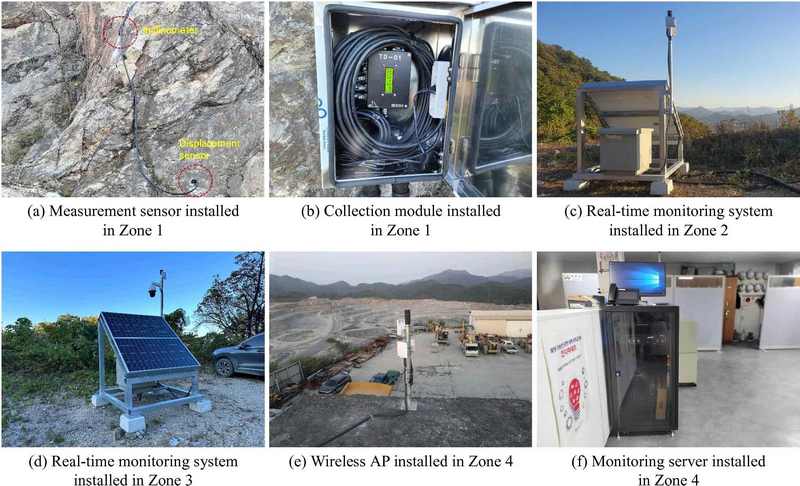

대상 사면은 불연속면에 의한 거동지배를 우세하게 받는 대표적인 암반비탈면으로 이러한 사면의 경우 상시계측관리에서는 변위계, 경사계, 신축계 및 강우량계 등의 계측 센서를 사용하는 것으로 나타났다. 따라서 본 연구에서는 전체 사면 길이의 절반에 해당하는 약 100 m 길이의 사면을 대상으로 계측 센서인 변위계, 경사계, 강우량계를 활용하여 상시계측시스템을 구축하였으며, 그림 7에 이에 대한 설치 위치도를 나타내었다.

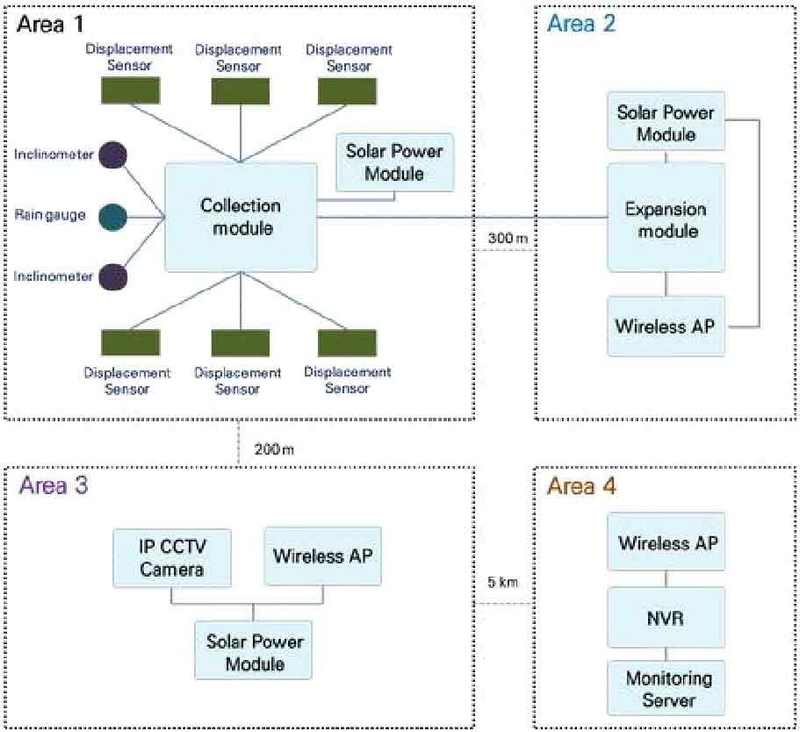

현장 적용성 평가를 위한 계측 구성은 현장의 환경조건에 의해 크게 4개의 구역으로 구분하여 상시계측시스템을 구성하였으며, 이를 그림 8에 나타내었다. 설치 현장은 산간 지역에 위치하고 있어서 통신 및 전원 공급에 대한 한계가 발생하는데 본 연구에서의 전원 공급은 제한된 일조량을 대비하여 태양광 패널 전력 및 배터리 용량을 7일간 일조량이 없을 경우에도 현장에서 장비가 구동이 될 수 있도록 설계하여 적용하였으며, 통신의 경우 800 Mbps의 고속통신을 지원하는 장거리 무선 AP(wireless access point)를 적용하여 실시간 CCTV 영상정보 및 대량의 계측자료를 데이터 끊어짐 없이 전송할 수 있도록 하였다.

그림 8에 나타낸 것과 같이 1번 구역은 계측센서가 설치되는 대상 사면으로 계측 센서와 개발된 수집 모듈 그리고 전원공급을 위한 태양광 발전 모듈로 구성된다. 2번 구역은 개발된 확장 모듈과 무선 AP 및 태양광 발전 모듈로 구성되었으며, 1번 구역에 설치된 수집 모듈로부터 계측된 자료를 수신하여 설치된 무선 AP를 통해 4번 구역에 설치된 모니터링 서버로 데이터를 전송하도록 한다. 3번 구역의 경우 계측 대상 사면인 1번 구역을 마주 보는 지역으로 IP CCTV 카메라와 무선 AP로 구성되어 촬영된 영상을 4번 구역에 설치된 영상저장장치로 전송한다. 4번 구역은 무선 AP와 영상저장장치 및 모니터링 서버로 구성되어 2번, 3번 구역에 설치된 무선 AP를 통해 전달되는 계측자료와 CCTV 영상자료를 수신하여 실시간 모니터링이 이루어지도록 하였다. 그림 9는 실증현장에 구축된 상시계측시스템을 보여준다.

3.3. 현장 성능 평가 결과

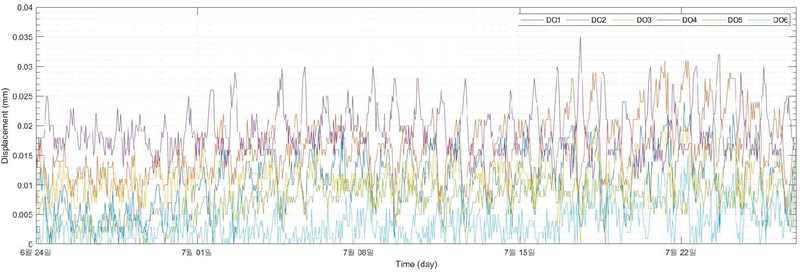

실증실험을 통한 성능 평가는 2024년 6월 24일부터 7월 26일까지 총 33일 동안 진행하였다. 각기 다른 출력방식을 가지는 계측 센서인 변위계, 경사계 및 강우량계를 개발된 수집 모듈에 연동하고 확장 모듈을 통해 취득된 계측 데이터를 모니터링 서버로 전송하여 확인한 결과 원활한 상시계측관리가 원활히 이루어짐을 확인하였다. 또한 성능 평가 기간 동안 30초 간격으로 센서 데이터를 수집하도록 설정한 후 취득한 계측 데이터의 전송률을 확인한 결과 전송률이 100%로 빠짐없이 전송되었음을 확인하였다. 그림 10은 현장실증을 위해 설치된 변위계 D01~D06으로부터 획득된 자료로 대상 사면의 시간에 따른 변위량을 그래프로 나타낸 것이다. 그림에서 보는 바와 같이 약 1개월의 측정기간 동안 대상 현장 사면에 설치된 변위는 D01은 최대 0.023 mm, D02의 경우 최대 0.031mm, D03의 경우 최대 0.018 mm, D04의 경우 최대 0.035 mm, D05의 경우 최대 0.020 mm, D06의 경우 최대 0.016 mm로 사면의 변형거동은 발생되지 않았다. 이는 대상 사면이 인공적으로 만들어진 암반사면으로 구배되었기 때문에 뚜렷한 변위가 발생되지 않는 것으로 판단된다.

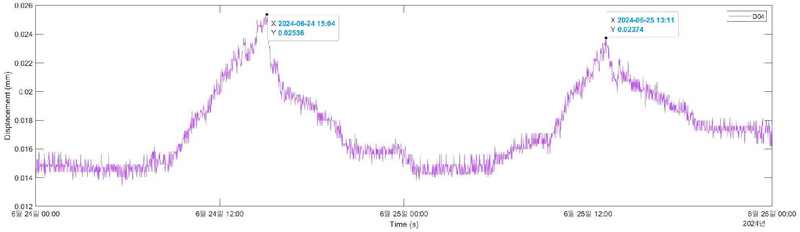

한편, 그림 11은 6월 24일 자정부터 6월 26일 자정까지 변위계 D04에서 측정된 계측자료를 나타내고 있다. 현장 실증에 적용된 변위계의 경우 온도 변화에 따라 변위량이 미약하게 변화하는데 하루 중 온도가 제일 낮은 자정부터 오전 6시까지는 온도변화의 영향을 적게 받아 0.0015 mm 수준의 변위량을 보이며, 하루 중 온도가 제일 높은 시점인 오전 12시부터 오후 15시까지 온도변화의 영향을 많이 받아 0.0025 mm까지 변위량이 증가하는 것으로 나타났다. 이러한 온도 변화에 따른 변화량은 상시계측관리에 있어서 전혀 문제가 되지 않는 수준이지만 추후 계측 장치에 온도보정회로를 적용해야 할 필요성 측면에서 현장 실증실험 결과를 시사하는 것이다.

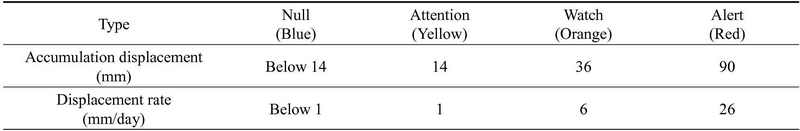

개발된 CCTV 기반 상시계측시스템의 현장 성능 평가를 위해 수행된 이 연구에서는 인위적인 변위를 도입한 시험계측을 실시하고 그 결과를 분석하였다. 시험계측에 적용된 변위에 대한 관리기준은 행정안전부에서 급경사지 관리 실무편람을 통해 제시한 누적변위 및 변위속도에 대한 급경사지 주민대피 관리기준을 참고하여 변위에 대한 임계값을 적용하였다. 이 시험계측에서 적용된 변위에 대한 관리기준을 표 2에 나타낸다.

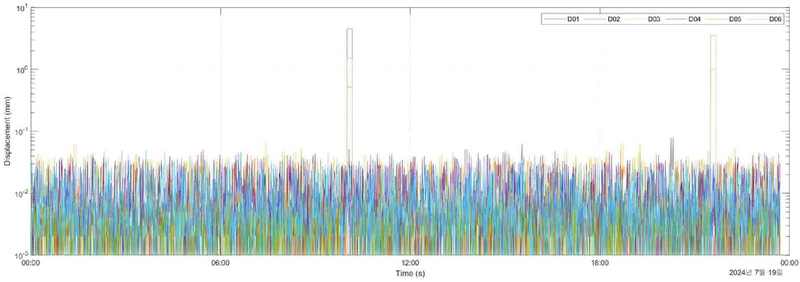

그림 12은 현장 성능 평가를 위해 수행된 시험계측을 통해 수집된 D01~D06의 변위 데이터를 나타낸다. 시험계측 자료를 분석한 결과, 주간과 야간에 걸쳐 실시한 시험계측에서 발생된 계측 이벤트의 경우 인위적인 변위 발생에 따른 10시 05분에 발생된 변위 4.5 mm, 1.5 mm, 0.52 mm와 21시 34분에 발생된 변위 3.5 mm, 1.0 mm가 확인되었으며, 이를 제외한 구간에서는 대부분 0.03 mm 이하의 미약한 변위 신호가 계측되었다.

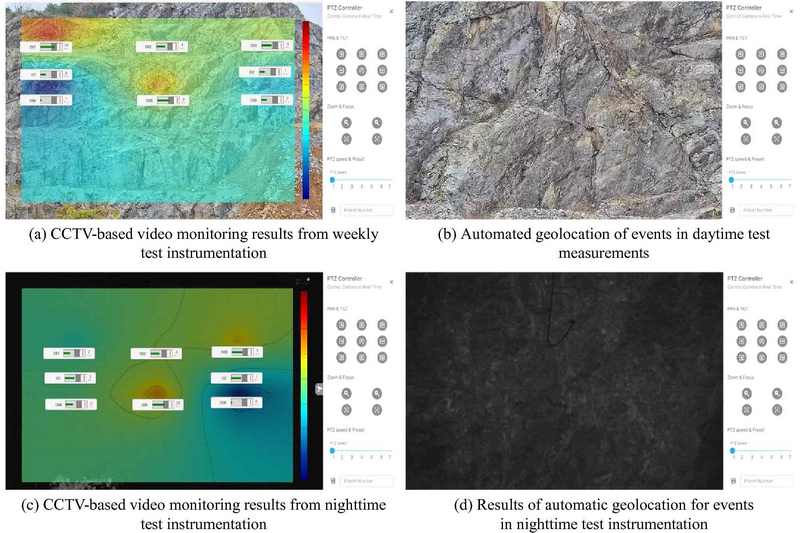

그림 13은 시험계측에 따른 CCTV 기반 영상 모니터링 결과를 나타낸다. 그림 13a, 그림 13b는 성능 평가를 위해 주간에 수행된 시험계측에 대한 결과로 변위 이벤트 발생에 따른 계측정보와 CCTV 영상 맵핑을 통해 이벤트 발생에 대한 현황을 관리기준 설정 단계에서 지정한 색상에 따라 시각화하여 그림 13a에 나타내었으며, 이후 해당 이벤트 자동 위치 추적 알고리듬을 통해 해당 위치를 추적하여 그 결과를 그림 13b에 나타내었다. 그림 13c, 그림 13d는야간 계측의 활용성을 확인하기 위해 수행된 시험계측으로 결과로 인위적인 변위 이벤트 도입에 따른 CCTV 기반 영상 모니터링 결과를 나타낸다. 그림 13에서 보는 바와 같이 주간에 실시한 시험계측에서 발생된 변위 4.5 mm, 1.5 mm, 0.52 mm와 야간에 실시한 시험계측에서 발생된 변위 3.5 mm, 1.0 mm은 앞에서 명시한 관리기준 표 2에 표기된 색상 기준에 따라 컬러 매핑이 되었음을 확인하였으며, CCTV 기반 이벤트 위치 추적 기능도 정상적으로 동작하는 것을 확인하였다.

현장 성능 평가를 통한 모니터링 결과에서 나타내었듯이 이벤트 발생에 따른 계측정보와 CCTV 영상 매핑을 통한 자동 위치 추적 기술은 상시계측관리에 매우 효과적이다. 하지만 CCTV 활용에 있어서 극복해야 할 기술적 한계도 분명히 존재한다. 상시계측시스템이 설치되는 급경사지 현장의 경우 대부분 산간 지역에 위치하고 있어 원활한 통신, 전원 등의 공급이 용이하지 못하여 통신 전송 속도 저하에 따른 영상의 왜곡이나 전송 지연으로 인한 실시간 영상정보를 취득에 어려움이 따르며, 불안정한 전원 공급 문제로 인해 CCTV 카메라 운영 및 제어 불능 등의 문제가 발생된다. 특히 외부적인 환경에도 많은 영향을 받게 되는데, 강우 및 강설 등의 기상 악천후 시 시야 확보에 어려움이 발생하여 원활한 영상 획득에 한계가 발생된다. 이러한 문제점 및 한계성들은 CCTV 활용을 통한 상시계측관리를 위해서는 반드시 극복해야 할 필요성을 가지는데 경제적 투자와 새로운 기술의 접목을 통해 충분한 해결방안을 모색할 수 있을 것이다.

4. 결 론

급경사지와 같은 붕괴위험 지역을 대상으로 하는 상시계측을 위한 계측 장치를 개발하고 계측 센서로부터 취득되는 계측자료와 CCTV 카메라를 융합하여 계측관리에 있어서 효과적인 감지할 수 있는 상시계측시스템을 개발한 후 현장 성능 평가를 수행하였다. 이 논문의 연구결과는 다음과 같이 요약할 수 있다.

1) 다양한 출력방식을 가지는 계측 센서와 연동되는 동시에 데이터 전송에 특화된 상시계측 장치를 개발하여 제조사별 계측기기의 데이터 규격 차이로 인해 발생되는 시스템 간 호환성 및 확장성에 대한 문제점을 해결하였다.

2) 상시계측에 활용되는 계측센서에서 취득된 계측정보와 실시간 CCTV 영상자료를 기반으로 하는 영상 맵핑 기술을 구현하고 CCTV의 PTZ 기능 제어를 통해 이벤트 발생에 따른 자동 위치 추적 기술이 가능한 웹 기반 소프트웨어를 개발하였다.

3) 급경사지 붕괴위험지구 대상지역에서 성능 평가를 수행하여 개발된 시스템의 현장 적용 가능성과 성능을 검증하였다. 성능 시험 평가 결과, 데이터 전송률 100%로 주·야간 시험계측에 따른 CCTV 영상 모니터링 결과를 통해 개발 시스템의 성능을 확인하였다.

4) 기존 상시계측시스템이 가지는 CCTV 활용성의 한계를 극복하고 급경사지 붕괴 징후 및 장기적인 변위 양상을 실시간 모니터링을 통한 계측 관리가 가능한 시스템을 제안하였다.

향후 다양한 급경사지에 적용하여 완성도를 향상시키고, 나아가 패턴인식 형태의 머신러닝 학습알고리즘 및 머신비전(machine vision) 기술을 접목한 AI 기반의 상시계측시스템에 대한 연구를 해보고자 한다.

Acknowledgments

본 연구는 국토교통부/국토교통과학기술진흥원의 국토 교통 기술사업화를 위한 이어달리기 사업 과제의 연구비 지 원(RS-2022-00144046)에 의해 수행되었습니다.

References

-

Bae, S.W., Lee, J.H., Kim, S.H. and Koo, H.B., 2012, Case Study on the of CCTV for Realtime Monitoring and Recommended ImprovementsThe Journal of Engineering Geology, 417-425 (in Korean with English abstract).

[https://doi.org/10.9720/kseg.2012.4.417]

-

Cheon, D.J., Park, Y.J., Lee, S.H., Kim., J.S. and Jung, D.Y., 2013, The Development of Landslide Predictive System using Measurement Information based on u-IT. Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, 14, 5115 (in Korean with English abstract).

[https://doi.org/10.5762/KAIS.2013.14.10.5115]

-

Choi, J.R., Kwak, J.H., Kim, Y.H. and Lee, M.S., 2024, Analysis of Nationwide Steep Slope Survey Results for the Proposal of Improvement Measures in Korea. Journal of the Korean Society of Hazard Mitigation, 24, 57-69 (in Korean with English ab stract).

[https://doi.org/10.9798/KOSHAM.2024.24.4.57]

-

Choi, S.G., Jeong, H., Song, H.S., Kwon, T.H., Kim, Y.C. and Lee, J.M., 2019, Study of Korea Early Warning System for Slope Failure. Journal of the Korean Society of Hazard Mitigation, 19, 73-81 (in Korean with English abstract).

[https://doi.org/10.9798/KOSHAM.2019.19.5.73]

-

Kim, D.Y., Seo, J.P., Lee, C.W. and Woo, C.S., 2016, Analysis on the Behaviors of Soil Water Characteristic Sensors through Rainfall-Induced Landslide Flume Experiments. Journal of the Korean Society of Hazard Mitigation, 16, 209-218 (in Korean with English abstract).

[https://doi.org/10.9798/KOSHAM.2016.16.6.209]

-

Kim, K.B., Geum, G.M. and Jang, C.B., 2017, Research on the Convergence of CCTV Video Information with Disaster Recognition and Real-time Crisis Response System. Journal of the Korea Convergence Society, 8, 15-22 (in Korean with English abstract).

[https://doi.org/10.15207/JKCS.2017.8.3.015]

- Lee, D.J., Chang, K.T. and Bhang, K.J., 2014, A Study on Construction and Applicability on of Smart Pole Measuring System for Monitoring Steep Slope Sites. Journal of Korean Society of Disaster and Security, 7, 1-8 (in Korean with English abstract).

- Lee, J.D. and Chang, K.T., 2018, Construction and Application of a Web-EOC Based Real-Time Monitoring Management System in Steep Slopes. Journal of the Korean Association of Geographic Information Studies, 21, 107-119 (in Korean with English abstract).

- Park, J.K., Lee, S.Y., Yang, I.T. and Kim, D.M., 2010, Monitoring of the Natural Terrain Behavior Using the Terrestrial LiDAR, Journal of Civil and Environmental Engineering Research, 30, 191-198 (in Korean with English abstract).

- Park, K.H., Lee, C.W. and Lee, C.W., 2009, Road Detection using Mean Shift Algorithm and Similarity Region Merging method. Korea Information Science Society, 36, 437-440 (in Korean with English abstract).