고흥반도 남부 규질 구암용결응회암의 정치 및 유변작용

초록

고흥반도 남부에서 도화안산암 혹은 하도층 위에 널리 퍼진 최대 약 220 m 두께의 구암용결응회암이란 규질암에 대한 정치 및 유변작용은 별로 알려지지 않았다. 이 규질암은 암편이 매우 드물고 반정이 풍부하며 치밀용결상을 나타내는 화성쇄설암으로 정치되었지만, 대부분 강한 유변작용과 결정화작용으로 규장반암과 유사한 특성을 보인다. 우리는 이 규질암이 용암류가 아니라 화성쇄설성 밀도류에 의해 정치된 고밀집도(유변상) 내지 극고밀집도(용암상)의 화쇄류암이라고 해석한다. 이러한 해석의 증거는 다음을 들 수 있다. (1) 하위의 도화안산암과의 평면적 접촉과 기저 각력암대의 부재, (2) 광범위한 치밀용결, (3) 매우 높은 압착률 및 용결도를 지시하는 평행배열상 석리, (4) 강한 유변작용에 따른 편장상 피아메의 신장 선구조, (5) 반정 및 암편 주위를 감싸는 편장상 샤아드와 피아메를 보여주는 파리쇄설상 조직. 한편 이 규질암은 대부분 치밀용결에 의한 평행배열상 석리가 지배하지만, 기저부에서 비용결 및 부분용결에 따른 파리쇄설상 및 완배열상 조직의 산출도 역시 화쇄류암이라는 것을 지지한다.

Abstract

The volcanology of the silicic rocks called the Guam Welded Tuff, which is up to 220 m thick and widespread over the Dohwa Andesite or Hado Formation in the southern part of Goheung Peninsula, is little known. This silicic rocks were emplaced as pyroclastic rocks, which are very rare in lithics, rich in phenocrysts, but most of them exhibits a lava-like facies resembling the felsophyre due to its strong rheomorphism and crystallization. We interpret that this silicic rocks are not lava flows, but high grade (rheomorphic) to extremely high grade (lava-like) pyroclastic flow rocks emplaced by the pyroclastic density currents. Evidences of this interpretation are as follows: (1) planar contact with the lower Dohwa Andesite and the absence of the basal breccia zone, (2) a wide range of dense welding, (3) parataxitic fabrics indicating a very high compacting ratios and welding grade, and (4) stretched lineations of prolate fiammes due to strong rheomorphism, and (5) vitroclastic fabric showing prolate shards and fiammes wrapping the phenocrysts and lithics. In addition, most of these silicic rocks are dominated by parataxitic fabric with dense welding, but the occurrence of vitroclastic and eutaxitic fabrics with non-welding and partial welding in the basal part also supports that this silicic rocks are pyroclastic rocks.

Keywords:

Guam Welded Tuff, Goheung Peninsula, rheomorphism, dense welding, parataxitic fabrics키워드:

구암용결응회암, 고흥반도, 유변작용, 치밀용결, 평행배열상 석리1. 서 언

한반도에서 백악기 화산암류는 일반적으로 규장질 내지 규질 마그마로부터 분류성 분출보다 폭발성 분출로 인해 용암보다 화성쇄설암이 우세하게 분포한다(Hwang, 2012). 특히 규질 화산작용은 폭발성 분출이 훨씬 더 우세하였으므로 다양한 화성쇄설암이 넓게 분포하지만, 규질 용암으로 남은 경우가 매우 드물다(Williams and McBirney, 1979).

대규모 규질 분출은 화산작용 중에 가장 파괴적인 형태이며 그 지역을 폐허로 만들 뿐만 아니라 기후까지 교란할 수도 있다. 일반적으로, 이들은 (1) 암편 쇄설물을 종속적으로 수반하는 부석 라필리의 강하층을 생성시키는 플리니안 폭발성 분출을 포함하고, (2) 부석 라필리를 갖는 큰 부피의 화쇄류의 정치를 동반하며, 그리고 (3) 뒤따라 비교적 부피가 적고 탈기된 규질 용암의 작은 돔 및 쿨레이의 분류성 분출을 수반한다. 그러나 일부 화산 지역에서 규질 분출물은 이러한 일반적인 패턴과 상당히 다른 경우도 있다.

이러한 일반적인 패턴과 다른 예는 고흥반도 남부의 유주산 주변과 남부에서 발견된다. 이곳에서 화산 분출물은 전통적으로 플리니안 및 화쇄류 분출에 의한 생성물로 우리에게 익숙한 부석-풍부 집합체와는 상당히 다르다.

실제로 규질 화쇄류암(ignimbrite)인 구암용결응회암은 반상 유문암 혹은 규장반암(felsophyre), 파리반암(vitrophyre)을 상당히 닮았다. 그래서 이러한 규질암을 처음 접할 경우 용암 혹은 관입암으로 오인할 정도로 혼란스럽다. 하지만 매우 드물게 암편이 발견되기 때문에 분출암으로 인식할 수 있지만, 용암인지 혹은 화쇄류암인지 알아내기가 매우 어려워 여러 증거가 필요하다. 우선 피아메의 존재로 폭발성 화산작용에 의한 화쇄류암이란 것을 알 수 있다. 그런데 특히 강하게 용결된 유변상 화쇄류암의 우세, 유변작용에 따른 선구조의 출현 등으로 기타 화쇄류암과의 현저한 차이를 나타낸다. 이러한 차이는 독특한 화산작용으로부터 유래되었다고 볼 수 있다.

따라서 이러한 유변성 화쇄류암의 특성을 이해하기 위해서는 야외에서 관찰할 수 있는 특징 및 조직에 대한 이해가 필요하다. 이 논문에서는 이 구암용결응회암의 야외적 및 조직적 특징을 바탕으로 유변성 응회암의 중요성에 대해 논의하고자 한다.

2. 지질배경

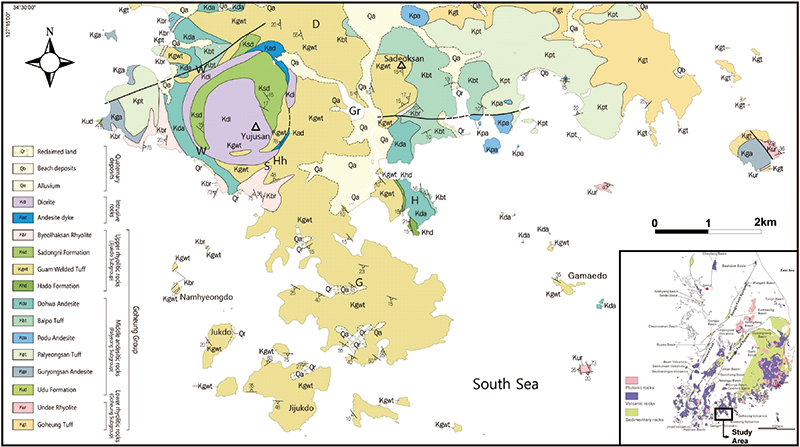

고흥반도는 백악기 후기에 속하는 퇴적암류, 화산암류와 심성암류로 구성되어 있다. 퇴적암류는 대부분 고흥반도 북부에 분포하며 백악기 전엽에 속한다(Kim et al., 2015; Chae et al., 2019; Park et al., 2021). 고흥반도 남부에서 화산암류는 주원소 조성에 따라 하부 유문암질암류(고흥아층군), 중부 안산암질암류(팔영아층군) 및 상부 유문암질암류(지죽도아층군)가 분포하며 심성암류가 이들을 관입하였다(그림 1; Kim et al., 2015; Hwang et al., 2022).

Geological map around Yujusan caldera (modified from Hwang et al., 2022), representing major place names as capital letters. D, Dangho-ri; G, Gaindong; Gr, Guam Reservoir; H, Hado village; Hh, Hadong hill; S, Sangdong village; W, Wondodong village.

하부 유문암질암류인 고흥아층군은 고흥응회암과 운대유문암을 포함한다(그림 1; Kim et al., 2015; Hwang et al., 2022). 중부 안산암질암류인 팔영아층군은 우두층, 구룡산안산암, 팔영산응회암, 포두안산암, 발포응회암과 도화안산암 순으로 세분된다(그림 1; Kim et al., 2015; Hwang et al., 2022).

상부 유문암질암류인 지죽도아층군은 하도층, 구암용결응회암, 사동리층과 별학산유문암을 포함한다(그림 1; Hwang et al., 2022). 구암용결응회암은 대부분 용암과 유사한 화쇄류암을 나타내며, SHRIMP 저어콘 U-Pb 측정에서 83.2 Ma 연대를 가진다(Hwang et al., 2024). 이 암층은 과거에 반상 유문암 혹은 규장반암, 파리반암으로 인식됐던 것(Yamanari, 1924)과 유사하지만, 용암이나 관입암이라기보다 분출암 중에 반정을 많이 포함하는 파리반암으로 해석되고 드물게 암편과 피아메가 확인되기 때문에 용결응회암으로 기재되었다(Hwang et al., 2022). 별학산유문암은 대부분 수 mm~cm 간격의 유대상 구조를 보여주고 가끔 구과(spherulite) 와 석구(lithophysae)를 가지며, SHRIMP 저어콘 U-Pb 측정에서 81.9~80.30 Ma 연대를 나타낸다(Kim et al., 2015; Hwang et al., 2024). 그리고 심성암류는 세립질의 섬록암이 암주와 암맥으로 산출되며, SHRIMP 저어콘 U-Pb 측정에 따르면 74.8 Ma 연대를 가진다(Hwang et al., 2024).

3. 야외관계

3.1. 하도층

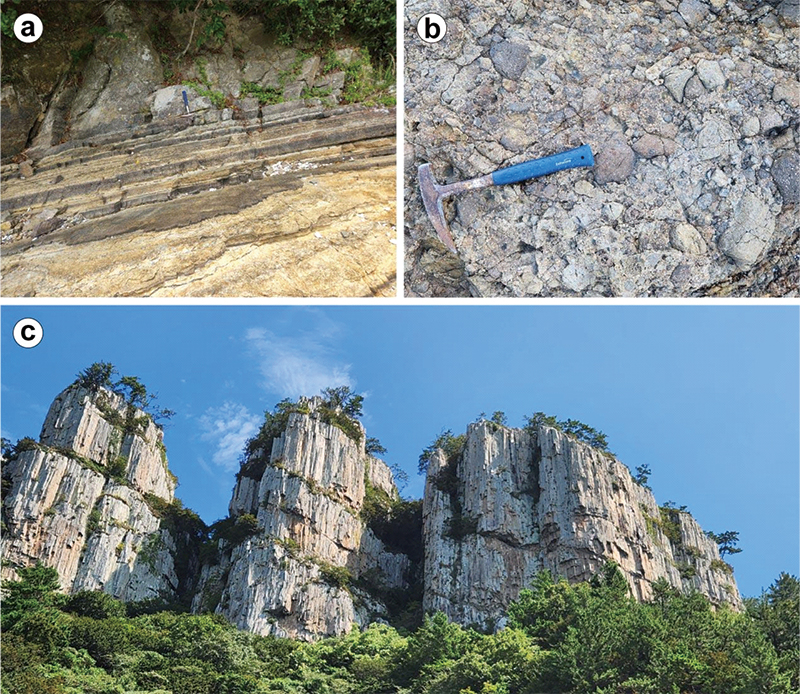

하도층은 구암용결응회암 아래에서 국지적으로 산출한다(그림 2). 하도마을의 남쪽 해안 선착장에서 하도층은 두께가 20 m 정도이고 남쪽으로 가면서 두꺼워지고 북쪽으로 갈수록 얇아지며, 하부는 응회질 이암이 우세하고, 상부는 응회질 사암, 이암과 셰일로 구성된다(Hwang et al., 2022; 그림 3a). 하도마을의 북쪽 해안에서는 두께가 약 7 m이고 북쪽으로 가면서 첨멸되며, 하부에서 주로 응회질 사암과 상부에서 응회질 역암으로 구성된다(그림 2). 응회질 역암은 안산암 역들로 구성되고 분급이 매우 불량하며(그림 3b), 구암용결응회암 바로 아래에서 국부적으로 1.5 m 두께의 렌즈상으로 산출된다. 다른 개별 층은 측방으로 지속적인 연장을 나타내고, 분급이 양호하다.

이러한 층회암(tuffite)은 지표쇄설물(epiclast)에 많은 화성쇄설물(pyroclast)을 포함하며, 주로 쇄설물지지(clast-supported)를 나타낸다. 즉 화성쇄설물은 다양한 모양의 샤아드를 갖는 중립 내지 조립 화산회, 그리고 작은 크기 내지 중간 크기(직경 2~10 mm)의 부석을 쇄설물로 포함한다.

따라서 이러한 화성쇄설물은 평행 층리, 양호한 분급, 쇄설물 형태, 쇄설물 지지, 개별 층의 측방 지속성 등에 기초하면 강하 화산재로 해석된다. 응회질 역암은 분포 위치, 쇄설물의 구성암질, 불량한 분급 등에 의하면 도화안산암의 산기슭에 퇴적된 암설류층으로 해석된다.

응회질 역암은 구암용결응회암이 분출되기 직전에 화산 진동 등으로 고계곡을 따라 암설류로 흘러내린 것이다. 기타 층회암은 강하 화산재를 상당히 포함하는 것으로 해석했다. 이 화산재는 유주산에서 처음에 작은 부피로 ‘화산회 강하’로 분출되었다고 유추된다.

3.2. 구암용결응회암

구암용결응회암은 고흥반도 남부의 유주산에서 남북 방향으로 분포하는 SiO2 71~75 wt.% 범위의 규질암이다(Hwang et al., 2022). 이 규질암은 국지적으로 하도층 위에 정합적으로 놓이지만(그림 2), 대부분 도화안산암의 용암 위에 부정합적으로 놓여 있으며 SHRIMP 저어콘 U-Pb 법에 의한 83.2±1.1 Ma 연대를 가진다(Hwang et al., 2024).

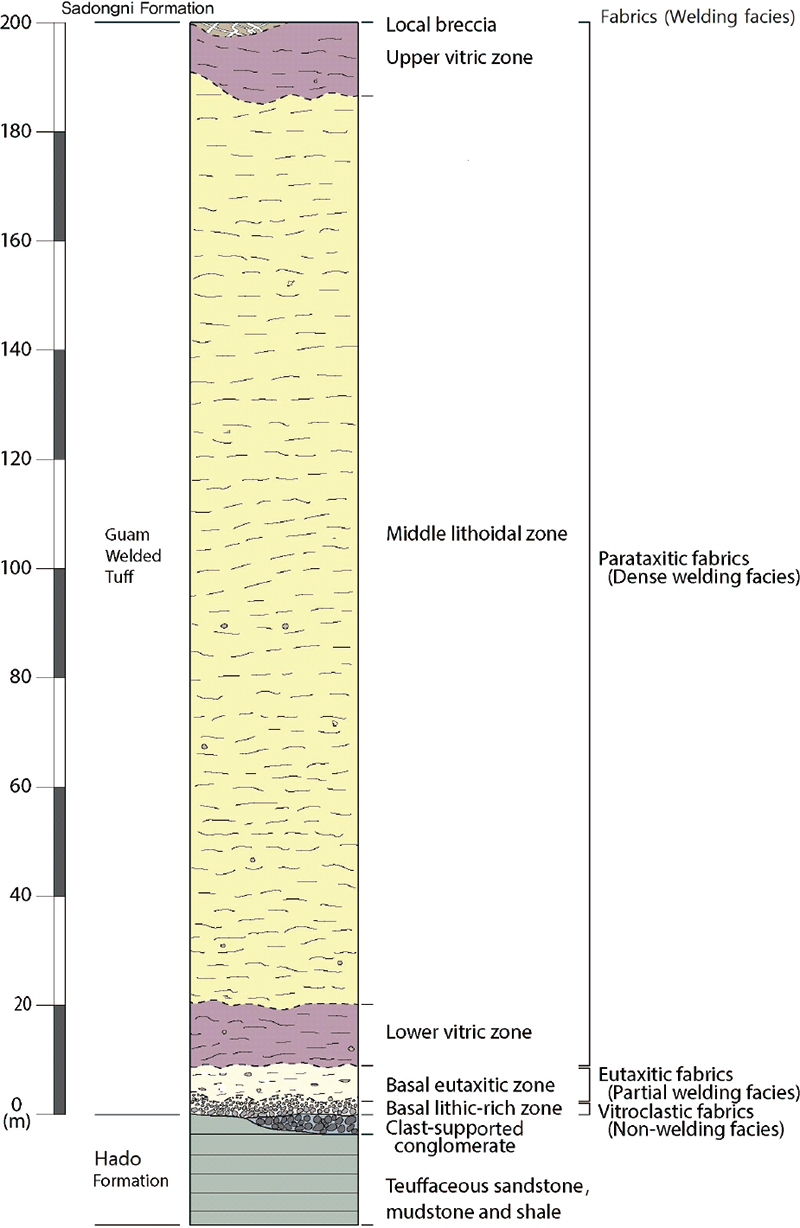

Schematic generalized columnar section of the Guam Welded Tuff, demonstrating field relationships and the internal textures in a representative portion from the Hado village to the Yujusan mount: the lithological zones and textures depicted are only examples of features highlighted in other figures.

두께는 유주산 남쪽에서 최대 220 m이지만 북쪽으로 갈수록 수십 m 이하로 얇아진다(Hwang et al., 2022). 남북 방향으로 길이 7.5 km의 구불구불한 능선을 형성하고 이에 거의 직각 방향으로 완만한 경사면을 가진다. 남쪽에서는 지죽도를 위시하여 여러 섬에 흩어져 분포한다(그림 1). 가장 서쪽의 형제도에서 가장 동쪽의 가매도까지의 거리를 고려하면 동서 방향으로 7 km까지 뻗쳐 있다. 해안에서는 가파른 경사면을 가지며 많은 부분에서 절벽으로 접근할 수 없어 관찰이 제한된다. 특히 지죽도를 위시하여 남쪽 해안은 냉각절리에 의한 수직 절벽을 이룬다(그림 3c). 이 절벽은 가로 0.5~1.2 m의 기둥을 가지는 주상절리가 특징이다.

이 층서단위의 바닥은 해수면과 식생으로 상단은 침식과 소계곡(gully)으로 인해 관찰이 제한된다.

3.3. 암상 분대

구암용결응회암은 과거에 반상 유문암, 규장반암, 혹은 파리반암으로 인식되어왔던 것(Yamanari, 1924)과 매우 유사하지만, 용암이나 관입암이라기보다 분출암 중에 반정을 많이 포함하는 파리반암으로 해석되고 드물게 암편과 피아메가 확인되기 때문에 유변상 화쇄류암에 의한 용결응회암으로 기재되었다(Hwang et al., 2022).

이 화쇄류암은 용결상이 기저부에서 비용결상과 부분용결상을 보이고 그 상부에서 대부분 치밀용결상을 나타낸다. 한편 이들은 각기 용결 석리에 따르면 파리쇄설상 암편 풍부대, 완배열상대, 평행배열상대로 구분될 수 있다. 평행배열상대는 현미경 하에서 변형된 샤아드가 그대로 남아있는 하부 및 상부 파리질대와 샤아드가 심한 탈파리화로 지워진 중부 석질대로 구분할 수 있다. 대부분이 중부 석질대에 속하지만, 하부와 상부에서 파리질대가 불규칙하게 남아있음을 확인할 수 있다. 그러므로 우리는 암대 경계가 뚜렷하지 않지만, 다음에 설명한 대로 용결 석리, 결정화를 기준으로 하부로부터 (1) 기저 암편풍부대, (2) 기저 완배열 상대, (3) 하부 파리질대, (4) 중부 석질대, (5) 상부 파리질대의 5개 암대로 구분한다(그림 2). 각 암대를 간략하게 기록한 후, 변형작용을 설명하고 화쇄류암의 정치 및 유변상 진화에 대한 해석을 제시한다.

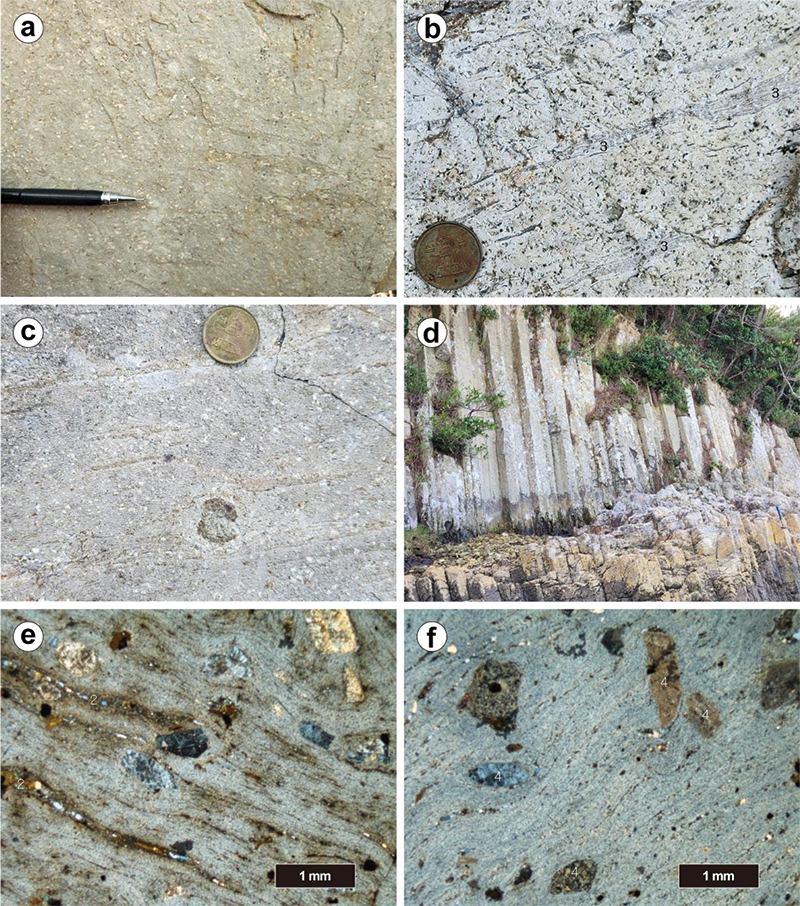

Features of major outcrops in the Hado Formation and Geomorphology. (a) Alternated tuffaceous sandstone, mudstone and shale beds in the upper part of the Hado Formation, the quay of Hado village; (b) Clast- to matrix-supported, polymict tuffaceous conglomerate with subrounded to subangular andesite clasts of various sizes, exposed between the Hado Formation and Guam Welded Tuff, the northern coast of the Hado village; (c) Columnar joints on the cliff of the Guam Welded Tuff, the southern coast of Jigukdo Island.

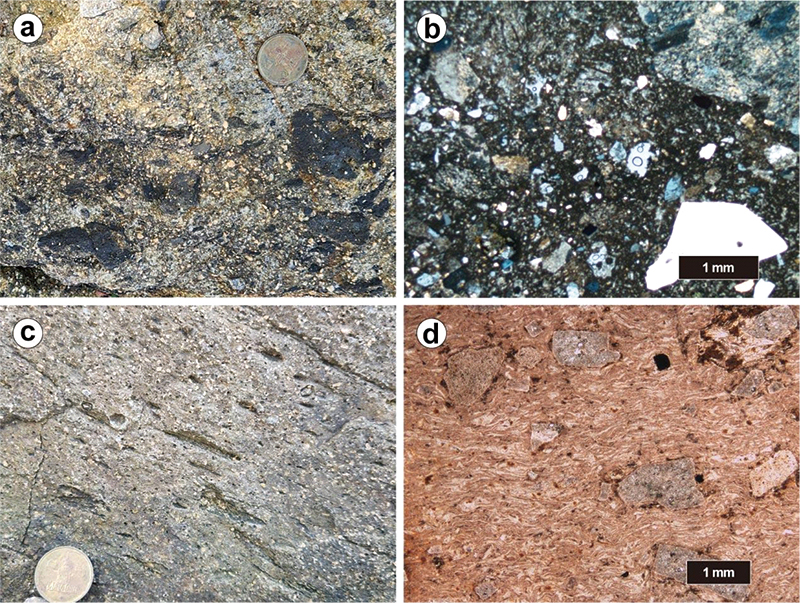

남남형제도 혹은 하도마을 북해안에서는 용결 화쇄류암 기저에 국부적으로 1 m 미만 두께의 파리반암질 암편이 풍부한 암대가 있다(그림 4a). 이 암대 아래에는 강하 퇴적층 혹은 응회질 역암이 놓여있다. 남형제도에서는 퇴적층 해수에 의한 침식으로 10~20 cm 간격으로 비어있으며 이전의 풍화 표면이 드러나 있다(Hwang et al., 2022). 그 경계면은 남동쪽으로 약 10o 경사로 기울어져 있으며, 남쪽에서 해수면 아래로 잠긴다. 이러한 암편풍부대는 오로지 기저부에서만 국지적으로 뚜렷하게 확인된다.

이 암대는 모래 크기의 파리질 화산회 물질의 담황색 기질에 결정이 풍부한 파리반암의 아원상 내지 각상 암편이 직경 1~20 cm 크기의 쇄설물로 구성된다(그림 4a). 대부분 하위의 용암층에서 나온 안산암 암편으로 구성되며, 국부적으로 톱니 맞물린(jigsaw fitting) 쇄설물도 보존되어 있다. 암편들은 일반적으로 기질지지 되어있고 정점이층리를 나타낸다(그림 4a). 암편은 위로 가면서 크기가 작아지고 함량도 감소한다. 기질은 샤아드, 결정편, 부석편과 암편으로 구성되며 비용결 조직을 나타낸다(그림 4b). 샤아드는 대부분 불규칙한 형태이나 뾰족한 모양과 가끔 Y형을 나타낸다. 결정편은 석영, 사장석과 알칼리장석 등으로 구성된다.

유변상 화쇄류암에서, 최하부 수 m (≤3 m)는 완배열상대이다(그림 2). 이 암대는 편평화된 부석과 샤아드로 정의되는 완배열상 석리를 나타낸다(그림 4c). 하도마을 북쪽 해안의 한 노두에서 이러한 석리는 기질지지의 거시적 피아메들(<10% 모달 함량)이 기저부 1 m 내외까지만 나타난다(그림 4c). 이 완배열상대는 평행한 성층화를 나타내지 않기 때문에 아래의 하도층 내의 층회암과 확연히 구별된다. 화쇄류암 기저부에서의 완배열상대는 피아메가 주로 수직적 압축으로 편원상(oblate)을 가지지만(그림 4c), 그 강도가 높이에 따라 현저하게 증가하여 위로 가면서 평행배열상 영역의 파리질대로 점이된다. 이 화쇄류암이 두꺼워지는 곳에서, 완배열상대는 측방으로 얇아지고 역시 파리질대로 점이된다. 이 완배열상대에는 작은 암편(직경 1~3 cm) 도 역시 매우 드물게 존재한다.

Features of major basal lithic-rich zone and basal eutaxitic zone. (a) Normal grading of lithics in basal lithic-rich zone, northern coast of the Hado village; (b) Photomicrograph of a vitroclastic texture by poorly packed shards, some with tuning-fork shapes, in the matrix of basal lithic-rich zone (open Nicol), the southwestern part of the Wondodong village; (c) An eutaxitic fabric by aligned flattened fiammes in basal eutaxitic zone, the northern coast of the Hado village; (d) Photomicrograph showing an eutaxitic fabric by deformed and flattened shards in the matrix of the basal eutaxitic zone (open Nicol), the northern coast of the Hado village.

박편에서도 기저 완배열상대는 수많은 뾰족한 샤아드와 드문 부석 라필리들이 부분적으로 용결되면서 편평화되고 다소 신장되어 편원상(oblate)을 나타내고 이들이 가지런하게 배열되는 완배열상 석리를 기록하고 있다(그림 4d).

이러한 완배열 석리는 큰 용적의 화성쇄설성 밀도류로부터 처음 정치된 물질을 나타내는 것으로 해석된다. 완배열상대는 전 세계적으로 유변상 화쇄류암에서 나타나는 일반적인 냉각 기저 암상이다(Streck and Grunder, 1995; Kobberger and Schminke, 1999; Sumner and Branney, 2002). 완배열상대는 빠른 급냉을 기록하는데, 이는 아마도 평행배열상의 파리질대 및 석질대에 비해 더 저온 물질의 정치를 반영한다. 더 낮은 질량유출(mass flux)을 갖는 밀도류의 초기 화쇄류 부분 혹은 뜨거운 밀도류의 전면부로 주위의 차가운 공기가 유입되어 상대적으로 온도가 더 낮았음을 나타낸다(Branny and Kokelaar, 2002).

유변상 화쇄류암에서 하부 파리질대는 5 m 두께에 달하는 홍갈색 내지 회갈색 평행배열상 부분이다(그림 2). 이 암대는 강한 유변상이며 거의 연속적인 용결엽리(S0-1), 회전된 암편, 신장된 피아메를 가진다(그림 5a). 암편 주위에서 피아메들이 더 가늘게 신장되고 그 암편을 감싼다. 피아메 내의 기공들도 섬유상으로 평행하게 신장되어있다. 피아메들은 일정하게 나열되어 현저한 평행배열상 석리를 나타낸다. 이 석리는 기저부에 평행하며, 비교적 불연속적이고 거의 평행한 편장상(prolate) 피아메를 나타낸다. 이들은 색깔로 뚜렷하게 구별되며 일반적으로 두께가 1~7 mm 및 길이가 수 cm~수십 cm이다(그림 5a). 피아메의 종횡비는 일반적으로 >40:1이다. 이 석리는 국부적으로 신장 선구조를 포함한다. 선구조가 대략 고계곡 축을 따라 NW-SE 방향으로 향하지만, 측정 가능한 신장 선구조는 매우 드물다. 박편에서도 하부 파리질대는 평행배열상 석리를 뚜렷하게 나타내지만, 용결된 뾰족한 샤아드는 회전된 결정 주위의 저변형 부분에 보존되어 있다(그림 5b). 작은 암편(직경 1~2 cm)도 드물지만 역시 존재하며, 상부로 갈수록 함량이 감소한다. 석리는 그 암편 주위에서 변형되고 더 편평화된다. 파리질대는 위로 가면서 중부 석질대로 이동하는데, 두 암대 간의 경계는 점이적이고 매우 불규칙하다. 이 화쇄류암이 200 m 내외로 두꺼운 곳에서, 하부 파리질대는 두께 5 m에 도달하고 기저 완배열상대는 거의 없어진다. 그러나 화쇄류암이 100 m 이내로 얇은 곳에서, 하부 파리질대는 얇아지거나 기저부의 완배열상대와 겹친다.

거의 연속적인 평행배열상 석리, 변형 그림자에 보존된 파리쇄설성 석리, 회전된 결정, 편원상 기공과 상·하 암대로의 점이는 극히 고밀집 화쇄류암에 의한 용암과 유사한 유변상 응회암인 것을 지시한다(e.g., Henry et al., 1988; Branney et al., 1992; Branney et al., 2004). 점이적 경계는 기저 완배열상대와 하부 파리질대가 동일한 밀도류에서 유래되었음을 시사하며 용결 석리의 대조는 다른 열 이력 및 변형 이력을 반영한다. 즉 하부 파리질대에서의 잔류 온도는 완배열상대에서보다 높았을 것이다. 그래서 완배열상대에서는 빠른 냉각에 의해 이전 석리를 보존했지만, 하부 파리질대의 높은 잔류 온도 및 유변작용은 이전의 완배열상 석리를 평행배열상 석리로 전위시키고 일부 지워버렸다(Branney et al., 2004).

Features of the lower vitric zone. (a) A parataxitic fabric by dark brownish grey, highly stretched fiammes, which wrap around rotated lithics (1), the southern part of Sudeoksan mount; (b) Photomicrograph showing a parataxitic fabric by highly stretched shards, which are separated into upper and lower parts by an extremely stretched fiamme that are pseudomorphed by clusters of microcrystalline crystals (2) owing to devitrification (open Nicol), the southern part of Sudeoksan Mount.

유변상 화쇄류암에서 중부 석질대는 최대 200 m 두께의 평행배열상 부분의 중간 대부분을 차지한다(그림 2). 이 석질대는 상부 및 하부 파리질대와 달리 담회색 내지 담갈색을 띠고 석영 및 알칼리장석 반정(크기 <0.5 mm)을 갖는 규장반암상과 유사한 특징을 나타낸다(그림 6a, 6b). 측방으로 연속되는 mm 내지 cm 두께의 피아메에 의한 평행배열상 석리가 희미하게 관찰되며 심한 탈파리화 특징과 함께 결정도의 변화로 피아메와 기질 색상 변화(그림 6a, 6b, 6c)가 특징적이다. 이 평행배열상 석리는 뚜렷한 용결 엽리를 형성하며(그림 6a, 6b, 6c), 국부적으로 촘촘한 간격의 불연속적 열개(혹은 판상 절리)와 거의 평행하게 잘려 있다. 그리고 세장된 피아메가 엽리를 따라 놓여 있고, 신장 피아메는 가끔 선구조를 나타낸다. 피아메는 기공들도 함께 신장되어 섬유상을 나타내고(그림 6b) 회전된 암편 주위를 감싼다(그림 6c). 이의 하부에서 석리와 엽리는 하부 파리질대에 있는 것과 대개 평행하다.

Features of the middle lithoidal zone. (a) Although it appears to be a felsophyre, a indistinct parataxitic fabric by extremely stretched fiammes, roadside of Dangho-ri; (b) Although it appears to be a flow-banded rhyolite, a indistinct parataxitic fabric resembling a flow-banding due to extremely stretched vesicles (3) in fiammes, the western coast of Gain-dong; (c) Although it appears to be a felsophyre, a indistinct parataxitic fabric by extremely stretched fiammes, which surround a roatated lithic (1), the northern forest roadside of Hadong village; (d) subvertical columnar joints, the western coast of Gaindong; (e) Photomicrograph showing a relict parataxitic fabric due to crystallization with microcrystalline fiammes (2) and cryptocrystalline shards by devitrification, The fiammes are pseudomorphed by clusters of microcrystalline crystals (open Nicol), Hadong hill; (f) Photomicrograph showing an indistinct relict parataxitic fabric, which locally deflect around the rotated phenocrysts (4), because of crystallization with cryptocrystalline shards by devitrification (open Nicol), the roadside of Guam Reservoir.

석질대에서 석리와 엽리는 폭 30~60 cm의 다각형 주상 절리를 정의하는 아수직 냉각절리에 의해 절단된다(그림 6d). 석질대는 상부 파리질대에 의해 덮이지만, 그 경계는 점이적이고 매우 불규칙하다.

박편에서 석질대는 심한 탈파리화작용으로 세장된 피아메는 미정질로 결정화되고(그림 6e) 기질의 샤아드들은 은미정질로 결정화되어 있다(그림 6e, 6f). 그래서 피아메나 샤아드들은 가상으로 나타나지만 희미하게 평행배열상 석리를 보여주고, 회전된 결정 주위를 감싸는 모습을 보여준다(그림 6e, 6f).

석질대는 강하게 용결된 유변상 화쇄류암의 중간부 결정화 부분에 해당된다. 비록 파리쇄설성 조직이 없지만, 하부 및 상부의 명백한 파리질대로 점이된다. 점이적 경계는 파리질대와 석질대가 동일한 화성쇄설 밀도류에서 유래되었음을 시사하며 결정화의 차이는 다른 열 이력 및 변형 이력을 반영한다. 즉 석질대는 화쇄류의 중간 부분을 차지하기 때문에 그곳에서의 잔류 온도는 파리질대의 온도만큼 높았거나 더 높았으며 더 오래 지속되었을 것이다(e.g., Branny et al., 1992). 그 밖의 다른 곳에서 극히 고밀집도 화쇄류암에 대해 언급된 것처럼, 우리는 광범위한 유변작용 및 결정화작용 동안 1차적 파리쇄설성 및 치밀용결 조직이 지워졌다고 추론한다(e.g., Branny et al., 1992). 전반적인 결정화 정도와 잔류 탈파리화 특징의 부재는 대부분의 석질대가 유리전이(Tg)와 급냉작용을 교차하지 않고 고상선을 통해 냉각되어 파리쇄설성 조직을 거의 지워버리고 규장반암과 유사한 결정질 석질대를 형성했음을 시사한다.

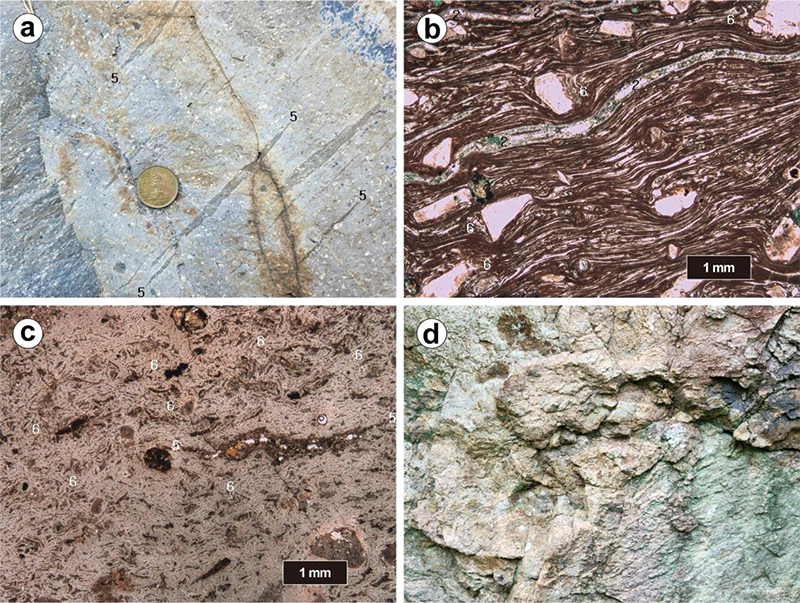

Features of the upper vitric zone. (a) A parataxitic fabric by highly stretched fiammes with wispy termination (5), the northern forest roadside of Hadong village; (b) Photomicrograph showing a parataxitic fabric by extremely stretched shards and devitrified fiammes that are pseudomorphed by clusters of cryptocrystalline crystals (2), and vitroclastic fabrics by cuspate shards (6) at the uncompressed zones of broken and rotated phenocrysts (open Nicol), the northern forest roadside around Hadong hill; (c) Photomicrograph showing an eutaxitic fabric by deformed and flattened cuspate shards (6) and fiammes with wispy or ragged termination (5) (open Nicol), the southern forest roadside of the Sangdong village; (d) Autoclastic breccia showing highly angular clasts of vitrophyre of various sizes, the southern forest roadside of the Sangdong village.

유변상 화쇄류암에서 상부 파리질대는 5 m 두께에 달하는 청회색 내지 회갈색 치밀용결상을 가지는 부분이다(그림 2). 이 암대는 심하게 신장된 피아메로 평행배열상 석리를 나타내는 유변상을 나타낸다(그림 7a).

박편에서 상부 파리질대는 치밀용결되고 샤아드와 피아메가 심하게 신장되어 있으며 대부분 뚜렷한 평행배열상 석리를 가진다(그림 7b). 또한 회전된 결정 주위의 저변형 부분에서는 신장된 샤아드를 인지할 수 있다(그림 7b).

상부 파리질대는 하부로 가면서 석질층 및 파리질층이 교호하는 전이대를 지나 결국 아래의 석질대로 점이된다. 상부 파리질대의 상단부는 유주산 칼데라 내에서 사동리층의 오렌지색 비용결 응회암 혹은 응회질 사암에 의해 덮이겠지만, 심한 침식으로 일부만 국부적으로 남아있다. 그러나 상부 파리질대의 상단부에서 일부 박편은 국부적으로 완배열상 조직을 보여준다(그림 7c). 이러한 조직은 구암리 상동마을 남쪽에서 단지 국부적으로만 산출되지만, 다른 곳에서 발견되지 않는다. 또한 상동마을 남동쪽에서 상단부는 국부적으로 다양한 양상의 자가각력암을 산출한다(그림 2). 이 각력암은 용결응회암편들이 톱니상-맞물림에서 어지럽게 파쇄된 것까지 다양하다(그림 7d).

평행배열상 석리의 완배열상 석리로의 상향 전환, 신장 선구조 및 석질대로의 점진적인 하향 전환은 상부 파리질대가 빠른 냉각작용 및 탈기작용이 탈파리화작용 및 결정화작용을 막는 유변상 화쇄류암의 냉각된 상부를 나타냄을 시사한다. 그러므로 대부분의 석질대가 고상선을 통해 냉각되었던 것에 반해, 이 파리질대는 유리전이(Tg) 온도 아래에서 급냉작용을 거쳤음을 지시한다. 그래서 석질대에서 높은 잔류 온도 및 유변작용은 평행배열상 석리의 일부 지워버렸지만, 이 파리질대에서는 빠른 냉각에 의해 평행배열상 석리를 거의 그대로 보존했던 것으로 해석된다.

4. 유변상 구조

구암 화쇄류암은 대부분 유변상이지만, 두 개의 구조적 영역으로 나뉘는데, 그중에 하부 완배열상 영역은 다른 평행배열상 영역으로 덮인다(그림 2).

4.1. 중·상부 판상 영역

기저 완배열상대를 제외하고, 석질대 및 파리질대 영역 전체에 걸쳐 평행배열상 석리가 판상으로 거의 준수평 자세를 나타낸다. 그중에서 석질대 영역은 화쇄류암의 4/5를 차지한다. 이 화쇄류암은 대부분 L>S 구조암(tectonite)으로, 거의 수평의 판상 엽리와 관통상 신장 선구조가 잘 발달되어 있다. 엽리(S0–1)는 편장상 피아메에 의한 평행배열상 석리(S0)를 나타내는 용결 엽리이며 거의 연속적인 유상 엽리라고 할 수 있다. 신장 선구조(L1)는 엽리면에 놓이며, 어떤 유상 엽리를 따라 분포되는 강한 편장상(시가 모양 내지 서핑보드 모양) 피아메에 의해 주로 정의된다. 이들의 길이:폭 비가 <80:1 이하이다. 중앙부(그림 2)에서, 선구조는 주로 NW-SE 방향이고 남쪽으로 ~10° 침강하며(plunge), 회전된 결정 및 암편과 같은 운동학적 지시자는 상단남향(top-to-south)으로의 유변상 이동을 나타낸다. 화쇄류암의 남변부를 따라, 선구조 방향성은 SW-NE 방향으로 약 15°NW 침강하며, 운동학적 지시자는 드물지만 상단에서 남서쪽으로의 이동 방향을 보여준다.

우리는 화쇄류암의 파리질대 및 석질대에서의 엽리가 강한 비동축 연성 전단의 평평하게 놓인 치밀용결대에서 형성되었다고 추론한다. 기저 완배열상대에서의 용결엽리(S0이라고 함)는 파리질대 및 석질대에서의 평행배열상 석리로 매끄럽게 점이되기 때문에, 우리는 유변상 판상구조가 유변작용(D1) 동안 전위된 용결엽리인 S0(따라서 평행배열상 석리를 S0–1이라고 말함)라고 추론한다. 이 해석은 그 밖의 유변상 화쇄류암에서의 강한 연성 전단대에 대한 해석과 일치한다(Sumner and Branney, 2002; Branney et al., 2004). 연성 전단대는 S0–1 평행배열상 석리의 수평적 자세와 L1 신장 선구조의 지속적으로 낮은 침강각(≤10°)에 의해 지시되는 바와 같이 거의 수평에 가깝다.

우리는 밀도류가 위로 향하여 연속적으로 추가될 때 뜨거운 유착물이 순차적으로 매적되어감으로써 연성 전단대도 위쪽으로 계속 이동되었다고 해석한다(Branney and Kokelaar, 1992). 따라서 모든 화쇄류가 비동축 변형의 통시적(diachronous) 파동으로 전단되었다고 추론한다. 이러한 방식으로, 석질대에서의 특정 높이에 기록된 변형 강도는 변형률 속도와 해당 특정 층준이 전단대 내에 존재하는 순간적인 기간의 지속시간을 나타내는 함수이다.

4.2. 냉각작용과 취성 변형작용

상부 파리질대의 상단 내에서 국부적으로 존재하는 각기둥상 절리 및 자가각력화는 상단 표면이 냉각되고 가스가 제거됨에 따라 후기 단계 동안 취성 변형을 겪었음을 지시한다. 강한 치밀용결의 파리질대는 응회암의 투과성을 제한시켰고 휘발성 물질의 탈출을 막았다. 이것은 가스가 제거되는 피각과 그 아래의 더 연한 응회암 간의 상대적인 불균질성 때문일 것이다. 화쇄류암 상단에서의 기계적 강도의 가파른 구배는 역시 파리질대 상단부에서 발생했다.

즉 후기 변형 동안 상단의 느슨한 파리질대는 상대적으로 딱딱한 층으로 작용했고, 아래의 더 뜨겁고 더 연한 화쇄류암은 덜 딱딱하고 더 연한 층으로 작용했다. 팽창 열극에 의해 노출된 뜨거운 화쇄류암의 표면은 각기둥 절리 냉각대를 발달시켰으며, 이는 아마도 일부에서 자가각력화의 원인이 되었을 것이다.

유변작용은 그 지속기간이 알려지지 않지만, 급냉작용, 탈파리화작용과 결정화작용 전에 분명히 사라졌다.

5. 토 의

위에서 설명한 고흥반도 남부에서의 규질암 층서단위는 다양하고 내부구조를 잘 보존하고 있다(그림 3-7). 이에 대한 중요한 의문은 이 규질암이 분류성 분출에 의해 생성된 용암류를 나타내는지 아니면 폭발성 분출에 의해 형성된 화쇄류암을 나타내는지의 여부이다. 이 둘을 구별하는 것은 종종 매우 어려운 경우가 있다(e.g., Henry and Wolff, 1992; Hwang and Kim, 1995; Manley, 1995, 1996). 이러한 규질암에서 대개 평행배열상 석리, 신장 선구조, 유대상 구조(S0–1)와 이들의 등사습곡은 유변상 내지 용암상 화쇄류암에서 나타나는 전형적인 특징이다(e.g., Branny et al., 2004, 2008; Andrews and Branny, 2011). 그러나 이러한 특징들은, 고밀집도의 화쇄류암에서 전형적이지만, 규질 용암류에서도 흔하기 때문에 진단 기준으로서 절대적이라고 할 수 없다(e.g., Seaman et al., 2009; Bullock et al., 2018).

이 화쇄류암은 그 밖의 용암상 화쇄류암에서 인식되는 것(Ekren et al., 1984; Henry et al., 1988; Branney et al., 1992; Sumner and Branney, 2002)과 같은 다음 특징을 가진다: (1) 기저 자가각력암이 없다; (2) 파리질 화산회 샤아드가 풍부하게 보존되어 있다(그림 6a); (3) 피아메가 기질 지지로 존재한다(그림 6b); (4) 피아메가 넓은 범위에 걸쳐 낮은 종횡비를 갖는다. (5) 단면에서 층리가 없는 두꺼운 용결대를 형성한다. 이러한 단순 용결대는 이 화쇄류암이 단순 냉각단위임을 시사한다(Smith, 1960). 따라서 여러 차례의 화성쇄설성 밀도류로부터 퇴적되었지만, 흐름단위 경계가 유변작용에 의해 모든 곳에서 지워졌음을 무시할 수 없다.

5.1. 산출상태

규질 용암과 용암상의 유변상 화쇄류암를 구별하기 위한 많은 진단 기준이 제안되었다(Branny et al., 1992; Henry and Wolff, 1992; Knott et al., 2016b). 부서진 파편상 결정과 같이, 이러한 기준 중의 얼마는 진단 기준으로서 거의 신뢰할 수 없지만, 다음 두 가지 핵심 기준은 야외에서 중요하다: (1) 유문암질 용암에서 기저 자가각력암은 흔하게 나타나지만(Bonnichsen and Kauffman, 1987; Ellis et al., 2013), 특징적으로 용암상 화쇄류암에는 전혀 나타나지 않는다(Henry and Wolff, 1992). (2) 유문암질 용암은 전면부에서 돌변적으로 가파르고, 각력암으로 둘러싸인 로브상 원위부를 가지지만, 반면에 미국 스테이크강 평원에서 볼 수 있듯이 유변상 화쇄류암은 기존 지형을 덮으면서 시트상이고 근위부에서부터 점차 얇아진다(Branney and Kokelaar, 2002; Knott et al., 2016a, 2016b).

고흥반도 남부에서 기재된 도화안산암 혹은 하도층을 덮는 구암용결응회암인 규질암은 83.2 Ma 동안 침식되고 남은 잔류체이다(Hwang et al., 2024). 이 규질암의 상단부와 측면부는 심하게 침식되어 원래 두께의 추정과 원위부 가장자리에 대한 자료를 얻을 수 없다. 남동쪽으로 향하는 분포축을 감안하면 남쪽으로 10o 이하의 지형적 경사를 가지고 반도 남단부는 해수면 아래로 잠긴다(그림 1b; Hwang et al., 2022). 이런 관계로 이 규질암은 원래 면적 범위의 일부만 노출된다고 생각된다. 더 심각한 것은 이러한 규질암이 남쪽에서 그 경계가 해수면으로 덮임으로 인해 그 한계를 정확하게 알지 못한다는 것이다. 따라서 이러한 규질암의 원래 기하학적 구조를 확신할 수 있을 정도로 규정지을 수 없다. 그러나 이 규질암과 하위의 도화안산암 혹은 하도층과의 기저 접촉부는 불규칙한 판상을 나타내며, 유문암질 용암의 특징인 기저 각력암을 가지지 않는다. 그 대신, 평행배열상 석리와 신장된 편장상 피아메는 이 규질 화쇄류암에 보존된 두께의 거의 전반에서 나타난다. 우리는 이러한 핵심적 관찰을 용암이 아니라 고밀집도(용결상 및 유변상) 내지 극고밀집도(용암상) 화쇄류암의 증거로 해석한다. 이 규질 화쇄류암은 그 상단부가 칼데라 내부에 일부 남아있을 뿐 대부분 침식되었고 측면부가 해파에 의해 크게 침식되어 원래의 용적을 알 수 없다. 그러나, 이들은 아마도 이 규질암에서 최대 220 m 두께(Hwang et al., 2022)를 가진다는 것을 주목한다면, 원래 상당한 용적을 가졌을 것으로 추정된다. 이 규질암은 동일한 고밀집도 내지 극고밀집도의 화쇄류암 특성을 나타내며, 뜨겁고(>850℃) 건조한 “SR-유형” 유변상 화쇄류암(Branney et al., 2008)으로 설명될 수 있다. 그러나 이러한 유형의 화쇄류암에서, 우리는 남형제도 해안에서 비용결 화쇄류암의 노두를 발견했고, 역시 하도마을 해안에서 완배열상 조직(그림 3c)을 가진 전형적인 부분용결 화쇄류암을 찾았다. 이 관찰은 인도의 북서부 및 북부 데칸 지방과 미국 스네이크강 평원의 또 다른 유사성을 강조한다. 스네이크강 평원에서 화쇄류암은 주로 강한 치밀용결에 따라 유변상 및 용암상을 보여주며, 드물게 부분용결과 비용결되어있다(Ellis et al., 2015). 중요하게도 고밀집도의 화쇄류암은 이에 조합된 부분용결과 비용결 부분이 용암이라기보다 차라리 용결응회암상 조직을 가진 유변상 화쇄류암이라는 주장을 강조해 준다(Manley, 1995, 1996).

5.2. 용결작용과 유변작용

유문암질 용암류와 화쇄류암 간의 구별에 도움이 되는 또 다른 중요한 증거는 용결작용, 유변작용과 결정화작용에 의한 암석기재적 조직이다.

용결작용은 뜨거운 화성쇄설물의 부착 및 압축이며, 고온의 두꺼운 화쇄류암 시트의 냉각 및 압축 중에 생기는 중간 정도의 하중 용결(Freundt, 1998)부터 상당한 하중을 받기도 전에 퇴적되는 동안에 많은 유체상 화성쇄설물의 거의 순간적인 유착에 이르기까지 다양하다(Mahood, 1984; Branney and Kokelaar, 1992). 구암용결응회암에서 화쇄류암은 기저 암편풍부대의 비용결상과 기저 완배열대의 부분용결상을 제외하고 대부분 잔류 공극률이 거의 없는 치밀용결상을 나타내는데, 이는 순간적인 유착에 의해 매우 빠르게 용결되었다고 할 수 있다.

유변작용은 연성 습곡, 평행배열상 석리 및 신장 선구조의 존재로 인지할 수 있다. 용결 화쇄류암이더라도 전체가 유변상을 나타내지 않고(Ross and Smith, 1961), 특정 용결대와 같이 단지 일부가 국지적으로만 유변상을 나타낸다(e.g., Streck and Grunder, 1995; Hwang, 2013). 그러나 대부분의 SR-유형의 화쇄류암을 포함하는 몇몇 용결 화쇄류암은 거의 대부분 강한 유변상을 나타낸다(e.g., Branney et al., 1992).

유변작용은 점성이 낮은 연약한 화성쇄설물에 의해 쉽게 일어나며, 이는 다음과 같은 조건에서 발생한다: (1) 높은 정치 온도(유리 전이 이상; Freundt, 1998); (2) 정치 동안 냉각을 최소화하는 분출 양식(예, 높은 질량유출, 최소 공기 흡입을 갖는 낮은 화성쇄설 분천), 그리고 빠른 퇴적(Ekren et al., 1984; Branny et al., 1992; Bachmann et al., 2000); (3) 퇴적 시에 화성쇄설물 내의 물 혹은 할로겐의 높은 잔류함량(Henry et al., 1988); (4) 강한 과알칼리 조성(Mahood, 1984); 그리고 (5) 경사진 지형 사면 등이다. 유변작용은 얼마의 경우에서 퇴적작용 중에 빠르게 일어나지만(Branney and Kokelaar, 1992), 기타 경우에는 후기 단계의 포행(creep)으로 주로 일어난다(Wolff and Wright, 1981). 고온 용결 화쇄류암은 강한 유변상 변형을 겪을 때 용암처럼 유변적으로 거동하며(e.g., Schmincke and Swanson, 1967; Wolff and Wright, 1981; Hwang and Kim, 1995; Andrews and Branney, 2011), 이러한 변형작용은 원래의 파리쇄설상 조직을 완배열상 석리를 넘어 평행배열상 석리로 변환시킬 정도로 충분히 강렬할 수 있으며, 이때의 잔류 온도는 평행배열상 석리를 지울 정도로 전이온도 이상으로 충분히 높은 온도에서 결정화시킬 수도 있다. 그럴 경우 이 규질암은 용암을 닮은 유변상 화쇄류암이라고 이름을 붙인다(Branney and Kokelaar, 2002).

앞장에서 야외 및 암석기재적 관찰과 고찰에 기초하면, 가장 중요하게도, 이 규질암의 기저부 판상 접촉면과 기저부 각력암의 부재, 그리고 상당히 지워졌으나 잔류 파리쇄설상 조직 등은 우리가 이 규질암을 화성쇄설성 밀도류에 의해 퇴적되었던 유변상 화쇄류암으로 간주하게 된다(Ross and Smith, 1961; Branney and Kokelaar, 2002). 이 화쇄류암 내에서 침식면 또는 고토양이 없다는 것은 분출 단계 동안 서로 빠르게 따라와 뜨거운 화산재와 부석을 퇴적시키면서 유변상으로 변형을 겪은 일련의 화성쇄설 밀도류로부터 퇴적되었음을 지시한다. 섬유상 부석편 및 유리 샤아드는 유변상 흐름동안 하중으로 인해 압착되고, 매우 심하게 신장되었음을 암시한다.

평행배열상 영역에서는 화성쇄설물이 거의 공극률이 없는 치멸용결로 합체되었을 뿐만 아니라, 강한 유변상 변형으로 원래의 쇄설물 윤곽을 거의 지워 버렸다. 그리고 평행배열상 영역의 석질상대에서는 원래 파리반암상이던 암상이 탈파리화작용과 같은 결정작용으로 인해 규장반암상으로 변환됨으로써 반상 유문암 혹은 규장반암과 유사한 용암 자태를 나타낸다. 따라서 이 규질암은 용암상을 닮은 유변상 화쇄류암이라 할만하다.

5.3. 정치 이력

용결 화쇄류암의 정치 이력은 다음과 같이 추론된다. (1) 고온의 유문암질 마그마의 폭발성 분출은 처음에 불안정한 화산회 강하를 발생시키는 광범위한 우산 구름을 형성했으며, 이 구름은 유주산의 주변, 특히 남측부를 화산회로 뒤덮여 층회암에 포함된 채로 남아있다. (2) 유주산 칼데라의 공급원에서 낮은 화성쇄설 분천으로의 변화(Branney and Kokelaar, 2002)는 매우 뜨겁고 지속적인 화성쇄설 밀도류를 생성했으며, 이 밀도류는 주로 유주산의 남쪽으로 확산되었다. (3) 먼저 정치된 화성쇄설물은 밀도류의 선두 부분에서 대기 냉각(e.g., Branney and Kokelaar, 2002)에 의해서와 차가운 화산회 지면과의 접촉으로 냉각되면서 완배열상 석리를 형성하였다(기저 완배열상대). 나중의 화성쇄설물은 정치 시 충분히 뜨겁고 부드러워서 유착되었고(Branney and Kokelaar, 1992; Freundt, 1998) 정치되는 동안 초기 연성 흐름을 겪으며 평행배열상 석리를 형성하였다(하부 파리질대, 중부 석질대 및 상부 파리질대). (4) 하부 파리질대 내에서, 완배열상대(S0)로부터 평행배열상 파리질대(S0–1)로 상향 점이에 의해 기록된 바와 같이, 시간에 따라 편장화, 전위작용이 증가되었다. 퇴적동시 유변작용(D1)은 강한 신장 선구조를 특징으로 하는 준수평의 연성 전단대에서 밀도류-퇴적 공유면 주위에서 집중되었다. 화성쇄설 밀도류로부터 더 많은 부드러운 화성쇄설물이 퇴적되고 유착됨에 따라, 전단대는 점차 위쪽으로 이동했다. 이러한 방식으로, 시간이 지남에 따라, 유변상 응회암의 대부분은 퇴적되어 순간적으로 높은 연성 전단 변형률을 받았으며, 준수평의 평행배열상 석리가 쉽게 발달했다. (5) 화쇄류암의 상부는 냉각으로 빠르게 딱딱해지고 국부적으로 부서져 자가 각력암을 발달시켰다. (6) 냉각이 진행됨에 따라, 화쇄류암의 내부는 결정화되기 시작했으며, 그 후 광범위하고 철저한 결정화로 인해 규장반암상의 석질대로 이어졌다. 유변작용은 급냉작용 및 탈파리화작용의 시작에 의해 중단되었다. (7) 냉각동안 후기 단계의 주상 절리는 수직 냉각 절리에 의해 발달되었다. 칼데라 함몰과 더불어 예상되는 상단의 비용결 화산회는 상부 파리질대 및 중부 석질대 일부와 함께 폭발 후의 광범위한 침식으로 삭박되었다.

6. 결 론

고흥반도 남부에는 도화안산암 혹은 하도층 위에 구암용결응회암이 최대 약 220 m 두께로 광범위하게 남아있다. 이 규질암은 다른 곳, 특히 Snake River 평원(cf., Andrews and Branny, 2011; Ellis et al., 2013; Knott et al., 2016a, 2016b)의 것들과 잘 알려진 고밀집도에서 극고밀집도의 화쇄류암의 것들과 유사한 노두 구조와 조직적 특징을 보여준다.

이 규질암은 암편이 매우 드물고 반정이 풍부하며 치밀용결상을 나타내는 화성쇄설암으로 정치되었지만, 대부분 강한 유변작용과 결정화작용으로 규장반암을 닮은 용암상을 보여준다. 우리는 이 규질암이 용암류가 아니라 화성쇄설성 밀도류에 의해 정치된 고밀집도(유변상) 내지 극고밀집도(용암상)의 화쇄류암이라고 해석한다.

이러한 해석의 증거는 다음을 들 수 있다. (1) 하위의 도화안산암과의 평면적 접촉과 기저 각력암대의 부재, (2) 광범위한 치밀용결, (3) 매우 높은 압착률 및 용결도를 지시하는 평행배열상 석리, (4) 강한 유변작용에 따른 편장상 피아메의 신장 선구조, (5) 반정 및 암편 주위를 감싸는 편장상 샤아드와 피아메를 보여주는 파리쇄설상 조직 증이다.

한편 이 규질암은 대부분 치밀용결에 의한 평행배열상 석리가 지배하지만, 기저부에서는 비용결 및 부분용결에 따른 파리쇄설상 및 완배열상 조직의 산출도 역시 화쇄류암이라는 것을 지지해준다.

Acknowledgments

이 논문은 한국지질자원연구원의 기본과제인 ‘국가지질도·지질주제도 디지털전환(DX)과 기반암 내 유망·유해원 소 연구(1) (GP2025-020)’ 과제에 지원되었다. 현장작업은 2022년에 의해 집중적으로 수행되었고 그로부터 몇 년에 걸쳐 간헐적으로 유주산 지역을 방문하는 동안 이루어졌으 며, 그동안 환대와 지원을 주신 여러분에게 감사한다. 이 논 문은 전문가의 권고에 따라 약간 조정되었으며, 두 분 심사 위원의 건설적인 비평 검토의 큰 혜택을 받았다.

References

-

Andrews, G.D.M. and Branney, M.J., 2011, Emplacement and rheomorphic deformation of a large, lava-like rhyolitic ignimbrite: Grey’s Landing, southern Idaho. Geolological Society of America Bulletin, 123, 725-743.

[https://doi.org/10.1130/B30167.1]

-

Bachmann, O., Dungan, M.A. and Lipman, P.W., 2000, Voluminous lava-like precursor to a major ash-flow tuff: low-column pyroclastic eruption of the Pagosa Peak Dacite, San Juan volcanic field, Colorado. Journal of Volcanolology and Geothermal Research, 98, 153-171.

[https://doi.org/10.1016/S0377-0273(99)00185-7]

-

Bonnichsen, B. and Kauffman, D.F., 1987, Physical features of rhyolite lava flows in the Snake River Plain volcanic province, southwestern Idaho. In: Fink, J.H. (ed.) The emplacement of silicic domes and lava flows. Geolological Society of America Special Paper, 212, 119-145.

[https://doi.org/10.1130/SPE212-p119]

-

Branney, M.J., Barry, T.L. and Godchaux, M., 2004, Sheath folds in rheomorphic ignimbrites. Bulletin of Volcanology, 66, 485-491.

[https://doi.org/10.1007/s00445-003-0332-8]

-

Branney, M.J., Bonnichsen, B., Andrews, G.D.M., Ellis, B., Barry, T.L. and McCurry, M., 2008, ‘Snake River (SR)-type’ volcanism at the Yellowstone hotspot track: distinctive products from unusual, high-temperature silicic super-eruptions. Bulletin of Volcanology, 70, 293-314.

[https://doi.org/10.1007/s00445-007-0140-7]

-

Branney, M.J. and Kokelaar, B.P., 1992, A reappraisal of ignimbrite emplacement: changes from particulate to non-particulate flow during progressive aggradation of high-grade ignimbrite. Bulletin of Volcanology, 54, 504-520.

[https://doi.org/10.1007/BF00301396]

- Branney, M.J. and Kokelaar, B.P., 2002, Pyroclastic density currents and the sedimentation of ignimbrites. Geological Society of Lond Memoir, 27, 142 p.

-

Branney, M.J., Kokelaar, B.P. and McConnell, B.J., 1992, The Bad Step Tuff: a lava-like ignimbrite in a calc-alkaline piecemeal caldera, English Lake District. Bulletin of Volcanology, 54, 187-199.

[https://doi.org/10.1007/BF00278388]

-

Bullock, L.A., Gertisser, R. and O’Driscoll, B., 2018, Emplacement of the Rocche Rosse rhyolite lava flow (Lipari, Aeolian Islands). Bulletin of Volcanology, 80, 48

[https://doi.org/10.1007/s00445-018-1222-4]

-

Chae, Y.-U., Ha, S., Kim, C.-B., Kim, K.S. and Lim, H.S., 2019, Zircon U-Pb ages of Duwon Formation and Goheung Tuff in Goheung area, Southern Korea. Journal of the Geological Society of Korea, 55, 583-594 (in Korean with English abstract).

[https://doi.org/10.14770/jgsk.2019.55.5.583]

-

Ekren, E.B., McIntyre, D.H. and Bennett, E.H., 1984, High-temperature, largevolume, lava like ash-flow tuffs without calderas in southwestern Idaho. US Geolological Survey Professional Paper, 1272

[https://doi.org/10.3133/pp1272]

-

Ellis, B.S., Cordonnier, B., Rowe, M.C., Szymanowski, D., Bachmann, O. and Andrews, G.D.M., 2015, Groundmass crystallisation and cooling rates of lava-like ignimbrites: the Grey’s Landing ignimbrite, southern Idaho, USA. Bulletin of Volcanology, 77, 87

[https://doi.org/10.1007/s00445-015-0972-5]

-

Ellis, B.S., Wolff, J.A., Boroughs, S., Mark, D.F., Starkel, W.A. and Bonnichsen, B., 2013, Rhyolitic volcanism of the central Snake River Plain: a review. Bulletin of Volcanology, 75, 745

[https://doi.org/10.1007/s00445-013-0745-y]

-

Freundt, A., 1998, The formation of high-grade ignimbrites, I: experiments on high- and low-concentration transport systems containing sticky particles. Bulletin of Volcanology, 59, 414-435.

[https://doi.org/10.1007/s004450050201]

-

Henry, C.D., Price, J.G., Rubin, J.N., Parker, D.F., Wolff, J.A., Self, S., Franklin, R. and Barker, D.S., 1988, Widespread, lava-like silicic volcanic rocks of Trans-Pecos Texas. Geology, 16, 509-512.

[https://doi.org/10.1130/0091-7613(1988)016<0509:WLSVRO>2.3.CO;2]

-

Henry, C.D. and Wolff, J.A., 1992, Distinguishing strongly rheomorphic tuffs from extensive silicic lavas. Bulletin of Volcanology, 54, 171-186.

[https://doi.org/10.1007/BF00278387]

-

Hwang, S.K., 2012, Tectonic Setting and Arc Volcanisms of the Gyeongsang Arc in the Southeastern Korean Peninsula. The Journal of the Petrological Society of Korea, 21, 367-383 (in Korean with English abstract).

[https://doi.org/10.7854/JPSK.2012.21.3.367]

- Hwang, S.K., 2013, Welding and Crystallization Facies, and Cooling Processes of the Dongmakgol Tuff in the Cheolwon Basin, Korea. Journal of the Geological Society of Korea, 49, 73-91 (in Korean with English abstract).

- Hwang, S.K. and Kim, S.W., 1995, Flow structures of intrusive welded tuff in Geumseongsan caldera. Journal of the Geological Society of Korea, 31, 456-466.

- Hwang, S.K., Park, J.-Y. and Kim, S.W., 2022, Geological report of the Oenarodo·Yenaeri Sheets. Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources, 81 p.

-

Hwang, S.K., Park, J.-Y., Kim, S.W., Ko, K., Yi, K. and Kee, W.-S., 2024, SHRIMP U-Pb Dating, and Caldera Collapse and Resurgence Timings on the Igneous Rocks around the Yujusan Caldera, Goheung Peninsula, Korea. Journal of the Geological Society of Korea, 60, 157-167 (in Korean with English abstract).

[https://doi.org/10.14770/jgsk.2024.014]

- Kim, S.W., Park, S.-I., Kee, W.-S. and Kim, B.C., 2015, Geological report of the Goheung Sheet. Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources, 55 p.

-

Knott, T.R., Branney, M.J., Reichow, M.K., Finn, D.R., Coe, R.S., Storey, M., Barfod, D. and McCurry, M., 2016a, Mid-Miocene record of large-scale Snake River-type explosive volcanism and associated subsidence on the Yellowstone hotspot track: the Cassica Formation of Idaho, USA. Geolological Society of America Bulletin, 128, 1121-1146.

[https://doi.org/10.1130/B31324.1]

-

Knott, T.R., Reichow, M.K., Branney, M.J., Finn, D.R., Coe, R.S., Storey, M. and Bonnichsen, B., 2016b, Rheomorphic ignimbrites of the Rogerson Formation, central Snake River Plain, USA: record of mid-Miocene rhyolitic explosive eruptions and associated crustal subsidence along the Yellowstone hotspot track. Bulletin of Volcanology, 78, 23

[https://doi.org/10.1007/s00445-016-1003-x]

-

Kobberger, G. and Schmincke, H.-U., 1999, Deposition of rheomorphic ignimbrite D (Mogán Formation), Gran Canaria, Canary Islands, Spain. Bulletin of Volcanology, 60, 455-485.

[https://doi.org/10.1007/s004450050246]

-

Mahood, G.A., 1984, Pyroclastic rocks and calderas associated with strongly peralkaline rocks. Journal of Geophysical Research : Solid Earth, 89, 8540-8552.

[https://doi.org/10.1029/JB089iB10p08540]

-

Manley, C.R., 1995, How voluminous rhyolite lavas mimic rheomorphic ignimbrites: eruptive style, emplacement conditions, and formation of tuff-like features. Geology, 23, 349-352.

[https://doi.org/10.1130/0091-7613(1995)023<0349:HVRLMR>2.3.CO;2]

-

Manley, C.R., 1996, In situ formation of welded tuff-like features in the carapace of a voluminous silicic lava flow, Owyhee County, SW Idaho. Bulletin of Volcanology, 57, 672-686.

[https://doi.org/10.1007/s004450050120]

- Park, S.-I., Gihm, Y.S., Lee, K. and Kim, N., 2021, Geological report of the Daegangri Sheet. Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources, 47 p.

-

Ross, C.S. and Smith, R.L., 1961, Ash-flow tuffs: their origin, geologic relations and identification. US Geological Survey Professional Paper, 366, 81 p.

[https://doi.org/10.3133/pp366]

-

Schmincke, H.-U. and Swanson, D.A., 1967, Laminar viscous flowage structures in ash-flow tuffs from Gran Canaria, Canary Islands. Journal of Geology, 75, 641-664.

[https://doi.org/10.1086/627292]

-

Seaman, S.J., Dyar, M.D. and Marinkovic, N., 2009, The effects of heterogeneity in magma water concentration on the development of flow banding and spherulites in rhyolitic lava. Journal of Volcanolology and Geothermal Research, 183, 157-169.

[https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2009.03.001]

-

Smith, R.L., 1960, Ash flows. Geolological Society of America Bulletin, 71, 795-842.

[https://doi.org/10.1130/0016-7606(1960)71[795:AF]2.0.CO;2]

-

Streck, M. and Grunder, A., 1995, Crystallization and welding variations in a widespread ignimbrite sheet; the Rattlesnake Tuff, eastern Oregon, USA. Bulletin of Volcanology, 57, 151-169.

[https://doi.org/10.1007/s004450050086]

-

Sumner, J.M. and Branney, M.J., 2002, The emplacement of a remarkable heterogeneous, chemically zoned and locally lava-like rheomorphic ignimbrite: ‘TL’ on Gran Canaria. Journal of Volcanolology and Geothermal Research, 115, 109-138.

[https://doi.org/10.1016/S0377-0273(01)00311-0]

- Williams, H. and McBirney, A.R., 1979, Volcanology, Freeman, Cooper and Co. San Francisco, 397 p.

-

Wolff, J.A. and Wright, J.V., 1981, Rheomorphism of welded tuffs. Journal of Volcanolology and Geothermal Research, 10, 13-34.

[https://doi.org/10.1016/0377-0273(81)90052-4]

- Yamanari, F., 1924, Geological Map of Korea (1:50,000). Series 1, Institute of Geological Survey, the Government-General of Korea.